「大衆の原像」という吉本隆明の図式はいまこそ有効である。フェミニズムや歴史修正主義において、知識人がいくら言葉を尽くしても理解をえられないのは、知のあり方が異なるからである。

日本では市民社会の考えが独自のかたちで受容され、「規範的理念としての「市民社会」」が成立したことは知られている[1]。吉本隆明にとって丸山真男はそのような理念を振り回す市民社会論者である。「〔丸山は〕すべての近代主義者とおなじように、「西欧」近代の文物がこの極限のイメージにかなうものとして無意識のうちに根拠となって」[2]おり、「日本の近代化の不足を批判するとき、ありもしない「彼岸」を想定して、駑馬〔どば〕の尻にムチをくわえている馭者の手つきに、類似してくるのはそのためである」[3]と述べている。そして、丸山における「常にそれ自体の生活者である大衆にたいする嫌悪」は「中和的なもの、あいまいなもの、論理により整序できないもの、感覚的なもの、本能的なもの」[4]への嫌悪としてあらわれている。

丸山は兵士として従軍したにもかかわらず、日本の大衆を把握することができなかったと吉本は批判する。吉本が語るのは、第二次世界大戦が終結した直後の「大衆」である。「暴動によって支配層をうちのめして、みずからの力で立つ」のでもなく、「支配層の「終戦」声明を尻目に、徹底的な抗戦を散発的に、ゲリラ的にすすめることによって、「終戦」を「敗戦」にまで転化する」こともない「大衆」である。

大衆は天皇の「終戦」宣言をうなだれて、あるいは嬉しそうにきき、兵士たちは、米軍から無抵抗に武装を解除されて、三三五五、あるいは集団で、あれはてた郷土へ帰って行った。よほどふて腐れたものでないかぎりは、背中にありったけの軍食料や医療をつめこんだ荷作りをかついで![5]

もちろん、大衆が政治に無関心であると言いたいわけではない。このときすでに吉本は1960年の安保闘争を通過しており、知識人の指導を超えて過激化する大衆を目撃している。のちに「愚民」や「B層」として呼ばれ、幾度も変奏される大衆のネガティブなイメージがすでに出揃っていることに注意しよう。デマやフェイクを信じて、とんでもない政権を支持する大衆。アメリカによる属国支配を受け入れ、永続敗戦を打ち破ろうとしない大衆。目先の話題ばかりに熱狂し、そしてなにもかもすぐに忘れてしまう大衆……。

さて、ここで興味深いのは、社会学者の伊藤昌亮が「ネット右翼」を分析するなかで、吉本隆明の「大衆」と「市民」の対立を参照していることだ。「ネット右翼」が複数の「クラスタ」と「アジェンダ」の複合物であることを指摘したうえで、次のように述べる。

「左翼」と「右翼」との、そして「知識人」と「大衆」とのこうした古くからの対立がこの時期、戦後的な枠組みに基づく左右対立の構図から解放され、一方でマルクス主義からリベラル市民主義へという流れのなかで、「市民」と「庶民」「常民」さらに「ネット常民」との対立としてあらためて立ち現れてきたのではないだろうか[6]。

具体的に見てみよう。たとえば、小林よしのりや大月隆寛などの「サブカル保守」において重要だったのは、「庶民的・常民的な生のリアリティという観点」から「市民という概念そのものに疑義を突きつけていく」ことだった[7]。当初、それは薬害エイズ問題にコミットした小林よしのりにおいて「市民主義への自己批判という問題意識」程度のものにすぎなかったが、「リベラル市民主義そのものの、さらに戦後民主主義そのものの全否定」と展開していく[8]。その急速な「右旋回」のなかで「従軍慰安婦問題」や「歴史修正主義」というトピックが浮上した、というわけだ。

たしかに、アカデミズムやマスメディアといった「知的権威」にたいするネット右翼の「反権威主義」はある時期までの吉本隆明と共通するものだし、また「暴力的・破壊的で常識はずれの存在」としての「怪物」のイメージと「衝動的・情動的で単細胞の存在」としての「動物」のイメージが「ネット右翼」に与えられてきたことも、丸山真男の大衆への嫌悪を思い起こさせる。そして、伊藤は次のようにまとめている。「ネット右翼」は「戦後民主主義のなかで、そしてリベラル市民主義のなかで暗黙のうちに打ち捨てられてきた人々、疎外されてきた存在を代表しようとするもの」であり、彼らの運動とは「そうした人々によるリベラル市民主義への復讐のための共同作業だった」のではないか、と[9]。

しかし、注意すべきなのは伊藤において「ネット右翼」は大衆それ自体ではないことだ。むしろ、「ネット右翼」とは吉本隆明である。正確にいうと、失敗した吉本主義者である。伊藤によれば、「ネット右翼」は、「リベラル市民主義」が大衆を欠いていることに反発し、自らの言説に「大衆の原像」をくりこもうとしたが、「大衆の原像」はその定義上把握できないために、あくまでも「原像」ならぬ「幻像」をつくりあげたとされる[10]。

実際、ネット右派言説を通じて描き出されてきた「大衆の原像」の多くは、さまざまな思惑や思い込み、ルサンチマンや対抗意識などを通じて半ば恣意的に、それぞれの立場に都合よく作り上げられた「大衆の幻像」に過ぎなかったと言えるだろう。しかも「土俗的な言語」の性格上、「しばしば表現は、現実にある状態と逆立したり、屈折したりしてあらわれ」(吉本)るため、それらは微妙に捻じ曲げられたり、よじ曲げられたりして描き出されたものだった。さらにそれらの間のさまざまな相互作用と、そこから生じた複雑な化学反応の結果、より奇矯なもの、奇怪なもの、グロテスクなものが生み出されるに至る。その結果、ある種のモンスターとしての言説の体系がそこに作り上げられてしまった[11]。

たしかに「ネット右翼」が描いた大衆は「幻想」だったかもしれない。とはいえ、第二次安倍政権の誕生によって、「嫌韓と排外主義」を除いた「ネット右翼」の言説が「体制側に取り込まれた」のだから[12]、「ある種のモンスターとしての言説の体系」は大衆の支持を獲得することに成功したともいえる。だが、伊藤のいうように、大衆と市民の対立が「日本社会にとってのより本源的な対立構造」[13]ではなく、日本特殊的なものではない普遍的な対立構造だとしたら、どうだろうか。

文化人類学者の木村忠正はYahoo!ニュースのコメント投稿を分析するなかで、ネット世論の特徴を「非マイノリティポリティクス」と呼んでいる。「「非マイノリティ」とは「マジョリティ」だが、「マジョリティ」が「マジョリティ」として十分な利益を享受していないと感じている人々」[14]であり、「生活保護」「ベビーカー」「少年法(未成年の保護)」「LGBT」「沖縄」「中韓」「障害者」といった「従来のリベラル的マイノリティポリティクスに対して強烈な批判的、嘲笑的視線を投げかけ、社会的少数派や弱者に対するいら立ちを強く表明したり、愉快犯的にからかう」[15]存在である。いうまでもなく、「ネット右翼」のことである。

木村の分析が興味深いのは、「嫌中、嫌韓、反日、抗日など、政治的態度は強い感情と深く結びついており」、デモや書き込みといった行動に人々を駆り立てるのは「理性よりもむしろ直感的情動と考えた方が適切である」[16]として、ジョナサン・ハイトの道徳基盤理論を援用していることだ。ハイトがあげる「ケア/気概」「公正/欺瞞」「自由/抑圧」「忠誠/背信」「権威/転覆」「神聖/堕落」という6つの道徳基盤のうち、アメリカの保守派は6つの基盤にまんべんなく依拠するが、リベラルは「ケア/気概」「公正/欺瞞」「自由/抑圧」の3つしか依拠しない。リベラル派が劣勢に立たされる原因は、ひとびとの道徳的直観に訴えかけることができないからだとされる。木村によれば、日本の「ネット右翼」もアメリカの保守派と同様の傾向を示している。

この分析からわかるのは、大衆とは、階級や属性、生活様式のことではなく、知そのもののあり方である、ということだ。大衆と市民が対立するのは、そこで異なる認知システムが働いているからだ。前回も言及したように、二重過程理論でいえば、大衆は直観的・情動的、非言語的で自動的な認知システム(システム1)にしたがい、市民は言語的・合理的な判断をおこなう認知システム(システム2)を重視する。そして、「ネット右翼」の言説が大衆の支持を得るために、その情動をかき立てることを目的とするならば、彼らの言説に根拠がなく、単なるフェイクであり、論理的整合性を欠いていると批判したところで、なんの効果もないことは明らかだ。フェミニズムや歴史修正主義の問題において知識人が「ネット論客」にたいして啓蒙を試みても、その多くが無残な結果に終わるのはこのためである。

経済学者の梶谷懐は中国の監視国家化を分析するなかで「私的な経済利益を追求する存在としての「ブルジョワ(bourgeois)」と、より抽象的な人倫的理念を追求する「シトワイヤン(citoyen)」との分裂をいかに克服するか、という古くて新しい問題群に直面している」[17]と述べている。くわえて、マルクスが市民社会において「公民(citoyen)は利己的な人間(homme)の召使だと宣言され〔…〕ついには公民(citoyen)としての人間ではなく、ブルジョア(bourgeois)としての人間が本来の真の人間だとされる」[18]と指摘していたことを考えれば、いまや人間(homme)はその生物学的な特徴をふくめて広くとらえ直されるべきだろう。かつて市民からは「感覚的なもの、本能的なもの」として捉えられた、大衆の非合理な行動も統計的に把握され、進化という観点から合理的に再解釈されるようになっている。「人間」として解剖された「大衆の原像」を利用して成立しつつあるのが、管理社会である。

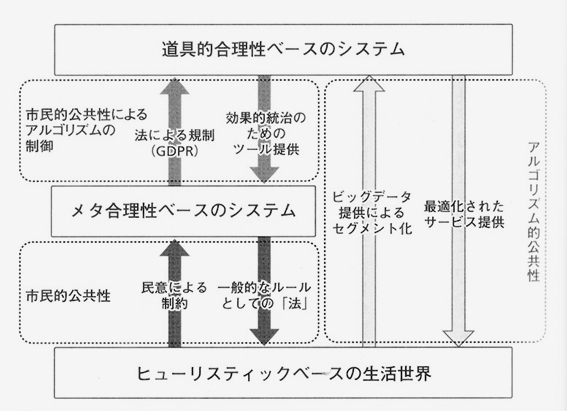

中国で進む監視・管理社会化の分析のなかで、梶谷は次のような図を作成している。

★梶谷懐・高口康太『幸福な監視国家・中国』NHK新書、2019年、p.185より引用

まず下段には「ヒューリスティックベースの生活世界」[19]があり、中段には「議会や内閣、NGO」などの「メタ合理性ベースのシステム」[20]、上段には「AIが行う功利主義的な判断」といった「道具的合理性ベースのシステム」[21]がある。梶谷の意図を超えて手前勝手に読み解けば、図の上にいくほど、直観的・情動的、非言語的で自動的な認知システム(システム1)から、言語的・合理的な判断をおこなう認知システム(システム2)がベースとなることがわかる。つまり、「ネット右翼」としての大衆は「ヒューリスティックベースの生活世界」に依拠し、「市民的公共性」を重視するリベラルは「共感」という情動を糧にしつつも「ヒューリスティックベースの生活世界」に根ざす割合は少なくなり、功利主義にいたっては「大衆」の直観や情動に反する可能性が大きくなる。

もちろん、図ではそれぞれの合理性のレイヤーが干渉し合うことが理想とされている。しかし、いまや「ブルジョワ」と「シトワイヤン」の分裂が深刻化する。たしかに管理社会において「大衆」と「市民」の対立はひどくなるはずである。西洋近代社会において「人間」を「市民」として教育・啓蒙することが理想とされたが、管理社会において「規律・訓練」(フーコー)はそれほど重視されず、むしろ、バイアスを利用したコントロールが目指されるからである。その結果、「ヒューリスティックベースの生活世界」と「市民的公共性」の対立が、フェイクニュース、歴史修正主義、女性差別……というかたちであらわれることになる。たとえ「リベラル市民主義」が「ネット右翼」の問題を「市民主義への自己批判という問題意識」において自己反省し、「暗黙のうちに打ち捨てられてきた人々、疎外されてきた存在」をあらためて包摂したとしても、そう簡単に解決できないだろう。「大衆」と「市民」は知そのもののあり方によって分断されている。

[1] 植村邦彦『市民社会の系譜』平凡社新書(電子書籍版参照のため頁数は割愛)

[2] 吉本隆明「丸山真男論」『吉本隆明全著作集12』勁草書房、1972年、p.71

[3] 吉本、前掲書、p.72

[4] 吉本、前掲書、pp.76-77

[5] 吉本、前掲書、pp.19-20

[6] 伊藤昌亮『ネット右派の歴史社会学』青弓社、2019年、p.494

[7] 伊藤、前掲書、p.108

[8] 伊藤、前掲書、p.148

[9] 伊藤、前掲書、p.481

[10]伊藤、前掲書、pp.494-495

[11] 伊藤、前掲書、p.495

[12] 伊藤、前掲書、p.487

[13] 伊藤、前掲書、p.493

[14] 木村忠正『ハイブリッド・エスノグラフィー』新曜社、2018年pp.288-289

[15] 木村、前掲書、p.289

[16] 木村、前掲書、p.284

[17] 梶谷懐・高口康太『幸福な監視国家・中国』NHK新書、2019年、p.168

[18] マルクス「ユダヤ人問題に寄せて」『マルクスコレクション1』中山元ほか訳、筑摩書房、2005年、p.215

[19] 梶谷、高口、前掲書、p.184

[20] 梶谷、高口、前掲書、p.184

[21] 梶谷、高口、前掲書、p.183

批評家。1988年生まれ。元出版社勤務。詩と批評『子午線』同人。論考に「谷川雁の原子力」(『現代詩手帖』2014年8-10月)「原子力の神―吉本隆明の宮沢賢治」(『メタポゾン』11)など。その他、『週刊読書人』や『現代ビジネス』などに寄稿。新刊『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社)が発売中。twitter

批評家。1988年生まれ。元出版社勤務。詩と批評『子午線』同人。論考に「谷川雁の原子力」(『現代詩手帖』2014年8-10月)「原子力の神―吉本隆明の宮沢賢治」(『メタポゾン』11)など。その他、『週刊読書人』や『現代ビジネス』などに寄稿。新刊『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社)が発売中。twitter