天気・体・社会。そこに関わる予感と予測の力。農家も流通業者も病気の人も、天気の恵みにあずかりながらも、ときに荒ぶるその流れにいかに沿うか腐心してきた。天気は予測できるのにコントロールできないという点で身体に似ている。どうやったら私たちは、天気とともに暮らし、社会を営むことができるのか。天気・体・社会の三者の関係を考える、天気の身体論/身体の天気論。

◎生バジル/生半可

変動し、コントロールできないもの。それゆえ、あらゆる生命にとってのエネルギー源となる「恵み」でありながら、高度にシステム化された人間社会においては「リスク」ともとらえられてしまうもの。本連載では、天気のもつそのようなプラスとマイナスの両面に注目しつつ、思い通りにならないものに媒介された人間関係や、生産のかたちについて分析してきました。

今回、注目してみたいのは、ズバリ「生【なま】」という概念です。生バジル、生データ、生放送…日頃よく使う言葉の中にも、たくさんの「生」が含まれています。興味深いのは、天気と同様に、この言葉にもプラスとマイナスの両方の意味があることです。

生にプラスの意味があることは、この言葉がさまざまな食品の頭につけて呼ばれることからも明らかでしょう。「生野菜」、「生ジュース」、「生クリーム」、「生チョコ」、「生キャラメル」など、その例は枚挙にいとまがありません。もっとも、その意味はと言われると、かならずしも自明ではないようです。例えば「生バジル」には「乾燥バジルではない」という含意がありますが、他方で「生ドライフルーツ」という商品も存在しています。問答無用に肯定的な印象を与えてしまう、「生」という言葉の魔力。厳密な定義を欠いた使用例の氾濫は、まさにこの魔力の証明であるように思います。

他方で、「生返事」の場合はどうでしょうか。とたんにいい加減な、どっちつかずの印象を与えます。「生煮え」となると料理として失敗であるどころかお腹を壊すリスクが出てきますし、「生半可な知識」というと不完全さや未熟さを意味し、「生半可な知識のせいでかえって失敗した」のような言い回しに至っては、「生半可は知識ゼロより悪い」ことを示唆しています。若々しさと同時に未熟さを意味する「青い」という言葉に重なる部分があるかもしれません。

このように、プラスとマイナスの両方のニュアンスがあるとしても、それらを背負っているのはあくまでひとつの言葉です。つまり、ポジティブな価値にもネガティブな価値にも転がりうるある状態を、「生」という言葉は指し示しているはずです。

その状態とは何なのか。この問いに答えるために、本稿では、もっともよく使われる「生」のひとつに注目してみたいと思います。「とりあえず生ください!」そう、「生ビール」の生です。

◎家飲み用として誕生した「生」

「生ビール」という言葉そのものは新しいものではありません。たとえば1895年(明治28)7月11日の読売新聞の雑報欄には、「御徒士町の人殺し」「狂犬狩り」といった見出しに混じって、「生ビールの流行」という記事が見えます。ただし、これは日本での流行ではなく、海の向こうのドイツでの話。ベルリンの紳士のあいだで生ビールを飲むことが流行っている、という話題が報告されています。

ちなみに、このときすでに大阪麦酒(1885年設立、のちのアサヒビール)や日本麦酒(1887年設立、1890年に恵比寿麦酒を発売)といった醸造メーカーは存在し、国産ビールを製造していました。とはいえ、当時はビールがまだまだ高級品だった時代。「流行」には程遠い状況でした。記録によれば、1893年の大阪麦酒の年間生産高は887石(520㎘)。今日のアサヒビール吹田工場ひとつの1日分の生産高にも満たない量です[1]。

商品としての生ビールが日本で流行するのは、もっとずっとあとのこと。高度経済成長とオイルショック経て、1980年代初頭に、ようやく「生ビールの時代」が到来したと言われています。朝日新聞が1981年に「酒は乱戦」というシリーズを、読売新聞は1984年に「ビールばらえてぃー」というシリーズを組んで、この変化を紹介しています。

数字も見てみましょう。ビールの全消費量に占める生ビールの割合を「生化率」といいます。この生化率は、ずっと数%だったのに対し、1960年代後半から徐々に増え始め、1977年に10%台、1987年に50%台となり、1993年には70%を超えました。現在では日本のビールの99%以上を生が占めています[2]。

では、いったいビールにおける「生」とは何なのでしょうか。

まず注意しなければならないのは、「お店で飲むジョッキビール=生」ではない、ということです。コンビニで売っている缶入りの一番搾りも、びんのスーパードライも、分類としては生です。ラベルにも、確かに「生ビール」と表示してあります。サーバーからジョッキに直接つがれたビールが生、ではないのです。

むしろ、80年代初頭の商品としての生ビールの流行は、「家で飲む」文化の定着とセットになっていました。当時のサントリー社長、佐治敬三は、1980年に社内向けの会議で明確にこう述べています。「日本のビール市場も大きく転換しつつある。すなわち、“生ビール時代の到来”である。(…)待望久しい生ビール時代を迎え、今年度われわれは“生”戦争の尖兵として、新商品『ナマ樽2(リットル)』『ナマ樽3』を開発した。家庭用をメインに“心のふれあい”というニーズをとらえた、団らんのオケージョンに対応できる、低価格と簡便性を兼ね備えた、小容量樽生の切り札である」[3]。

長年、ビールはビアホールやレストラン、バーなど「外で飲む」消費の形態が中心でした。家庭用のビールもありましたが、技術的な限界のせいで、外で飲むときの美味しさを再現できていなかったのです。ところが「生ビール」という新たなジャンルが出てきたことによって、家庭でも「外の味」を再現できるようになった。つまり、生ビールは、「家庭でもビアホールの味を」という夢を叶えるものだったのです。

ただし、当時の「家で飲む」文化は、現代の「宅飲み」とは少しニュアンスが違ったようです。現代の「宅飲み」と言うと、数名の知人や家族、あるいは一人で、主に屋内で飲むことが想定されています。しかし当時メーカーたちが売り出していたのは、「バーベキュー」「野球の打ち上げ」「町内会の集まり」といったシーンでの、コミュニケーションのツールとしてのビールのイメージでした。飲む場所も、しばしば屋外が想定されています。アサヒビールの1981年の広告は、「小さなビアホール」というキャッチコピーのとおり、テニスで汗を流した若者たちが、ログハウスの前でビールを囲んでいます(図1)。

図1

このように「生ビール」は、新たなライフスタイルの提案とセットになって、人々のあいだに浸透していったビールの形でした。その間、各社は激しい新商品合戦をくりひろげ、それはしばしば「生戦争」「生合戦」と言われました。しかし、こうしたしのぎの削り合いも、総体としては「ビールの主流を生に」という機運を高めることに寄与しており、その意味ではお互いに協力しあっていたとも言えます。

◎「生=Flesh」のサントリー

問題はここから。実は、ビールメーカー各社のあいだで、「生」の定義が違っていたのです。

特に激しくぶつかったのが、ビールでは老舗のアサヒと、後発のサントリーでした。新商品を通して互いの主張を繰り広げたため、「生戦争」は「生論争」と言われることさえありました。この論争は結局10年ほど続き、1979年に公正取引委員会告示60号「ビールの表示に関する公正競争規約」が出されるにいたってようやく決着がつきます。そして、この論争こそ、まさに「生」という概念がもつ、ポジティブとネガティブの二つの側面が引き起こしたものだったのです。

生ビールが登場する以前、家庭用のびんビールは、日持ちをよくするために加熱殺菌されていました。びん詰めしたあとで60-70度の熱湯に20-30分程度ひたし、そのあと冷却する、という方法をとっていたのです。この方法は、近代細菌学の父と言われるルイ・パスツールが1876年に考案したものでした。彼は、それまで経験的にしか知られていなかった「発酵」という現象が、酵母という微生物の働きによるものであることをつきとめました。そして、熱を加えて殺菌すれば、ビールの品質が維持できると考えたのです。

問題は、加熱殺菌をしてしまうと、日持ちがする一方で、「パストリ臭」といういやな臭いがついてしまうことでした。これが、家飲みビールがなかなか浸透しなかった原因でした。ビアホールなど外で飲む樽から出されたビールは、加熱殺菌していないため、この臭いがありません。だから「ビールは外で飲むに限る」とされていたのです。

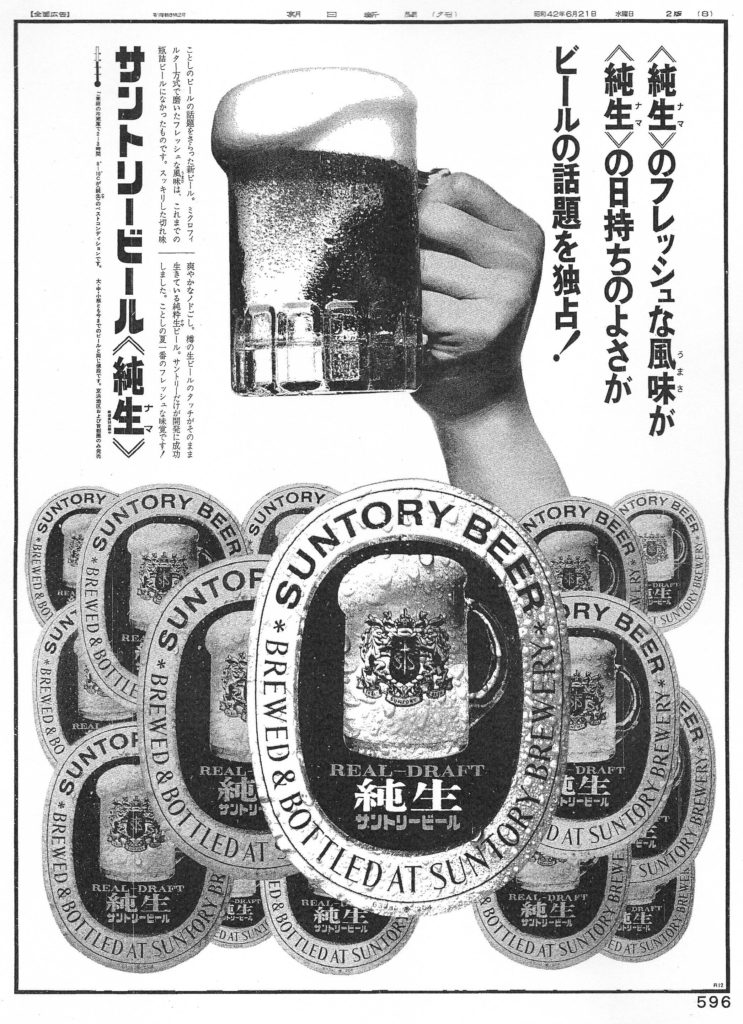

この状況に新風をまきおこしたのが、1967年にサントリーが発売した「純生」でした。「純生」は、加熱処理とは違う仕方で、長期保存を可能にしたビールです。それゆえパストリ臭もなく、ビアホールと同様の風味を味わうことができます。実はこの「純生」こそ、80年代の生ビールの流行、そして現代の生ビール99%というシェアの礎となった商品でした。当時の広告に「革命」という言葉が踊っているのも、今からさかのぼって見れば、「確かに」とうなずかざるをえません(図2)。

図2

広告に書かれた商品説明のテキストを見てみましょう。「茹でたビールよさようなら」。これは「純生」が加熱処理していないことを意味しています。では、どうしたのか。「国際金メダルを三度も受けたサントリーの最新ビールで磨いた生【ナマ】ビールを、新開発のミクロの技術でもう一度“磨き【ポリッシュ】”ました」。「不必要な微生物をこれでシャット・アウト。今までのビールの常識では考えられなかった“生命力【スタビリティ】のある生【ナマ】ビール”が生まれたのです」。「生」の字にルビが振ってあるところからも、67年当時はまだ生ビールという言葉が一般の人々に浸透していなかったことが分かります。

そう、サントリーの「純生」が加熱殺菌の代わりに導入したのは、「ミクロの技術」でした[4]。これは、具体的にはミクロフィルターという特殊な濾紙を40枚重ねてビールを濾過し、微生物とおりをとりのぞくというやり方です。ただし、ミクロフィルターはもともと醸造用に作られたものではありませんでした。60年代といえば、宇宙開発の時代。ミクロフィルターも、発端はロケットエンジン用の燃料の純度を向上させるために、アメリカで開発されたものでした。それを現地のビールメーカーが採用して「リアル・ドラフト」として販売。これをサントリーがいちはやく取り入れたのでした。

ミクロフィルターで濾過されたビールには、発酵の仕事を終えた酵母を含め、微生物が含まれていません。通常のビールであれば、酵母やそのほかの菌が残っており、それが活動しつづけるので、常温で保存しておけば味や風味はどんどん変化していきます。しかし、微生物のいない「純生」はそうした劣化とは無縁。常温保存が可能で、輸送過程において温度を低く保つコールドチェーンは不要でした。飲む前に冷蔵庫で冷やせば、まるで時が止まったかのように、樽から出したときのままの味を保っているのです。

この安定性を、サントリーは「フレッシュ」という言葉で表現しました(図3)。「ミクロフィルター方式で磨いたフレッシュな風味【うまさ】は、これまでの瓶詰ビールにはなかったものです。」一般に「フレッシュ」というと「とれたて」を意味しますが、実際には、「純生」とて樽出ししてから一定の時間が経っています。つまり、物理的にはフレッシュではない。にもかかわらず、その時間の経過を消去したかのような安定性が、「純生」にはある。これがサントリーの売りでした。

さらに、「フレッシュ」とならんでサントリーが好んで使った言葉は「スタビリティ」でした(図4)。「生命力」という言葉にルビを振って「スタビリティ」と読ませているほか、「味の持続性【テースト・スタビリティ】」「品質の安定性【ケミカル・スタビリティ】」といった言葉も見られます。サントリーにとって「生」とは「加熱処理をしていない」にもかかわらず、それと同様の安定性を誇る「フレッシュさ」だったのです。

図3

図4

◎「生=Live」のアサヒ

後発のサントリーが打ち出したこの生の定義にかみついたのが、古株のビール会社たちでした。1978年8月4日の読売新聞朝刊に掲載された「ぐいーと「生ビール」ブームとか…でも「生」って何?」という見出しの記事には、生に関する各社の主張がまとめられています。

「純生」は「熱処理をしないかわりに、宇宙開発の中から生まれたミクロフィルターを使って、もう用済みの酵母などを除去、生でも日持ちするようにしてあります」(サントリー)

「本生」は「特殊な濾過はせず、ビヤホールの生のうまさをそのままびんに詰めてある。酵母も生きています」(アサヒ)

「びん生」は「特殊なフィルターを通して、酵母を完全に除去してある。たる生はこのフィルターを通しませんが、もとは同じで、生の風味に変わりはありません」(サッポロ)

要するに分かれ目は、「酵母を除去するかどうか」です。サントリーは酵母を濾過で除去する派、アサヒは除去しない派、サッポロは両取りです。「酵母が除去されているビールはビアホールのビールとは違う。よって生ビールとは言えないのではないか。」これが古株ビール会社たちの言い分でした。

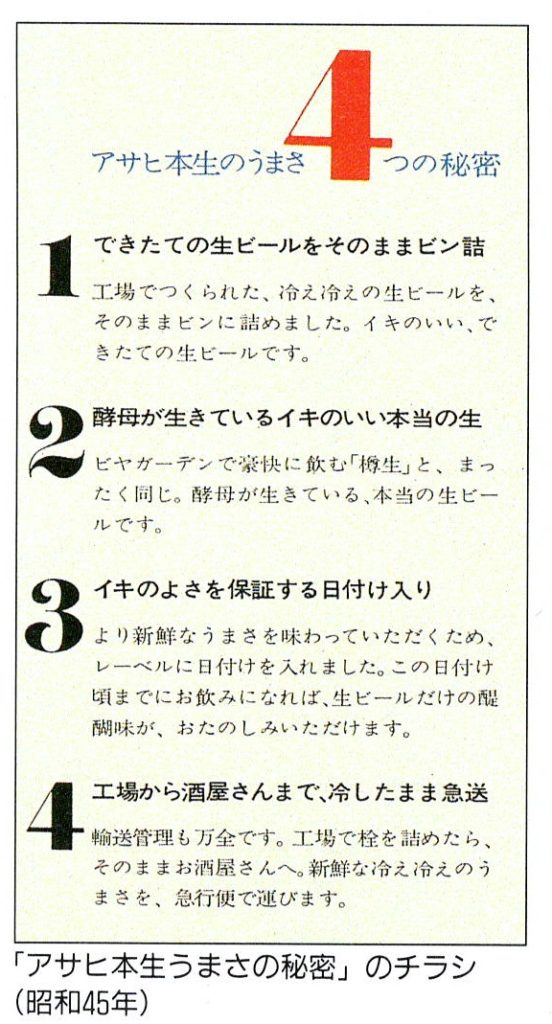

立場が明確なアサヒを見てみましょう。アサヒは、サントリーが「純生」を発売した翌年、1968年に「本生」をテスト発売します。そのチラシに書かれたキャッチコピーは、明らかに「純生」に対抗するものでした。「酵母が生きてる“本当のビール”」(図5)。つまりアサヒにとっては「生=Live」であり、先の記事にもあるように酵母が生きていなくては、生ビールとは言えないのです。

図5

象徴的なのは、このテスト販売されたアサヒ「本生」の肩貼ラベルに、製造月と製造日が明記されていたことです。つまりアサヒにとってビールは「生きているもの」であり、文字通りの新鮮さで勝負するべきもの、裏を返せば時間とともに劣化することを前提とした飲み物だったのです。だから、飲み手もまた生き物として扱ってほしい。ラベルにはこう書かれています。「本当の生です。酵母が生きてます。冷蔵庫に保存し、新鮮なうちにお召し上がりください。」

本販売になると、今度は賞味期限が明記されることになりました(図6)。当時としては画期的な、ラベルに書かれた数字にパンチする方式。チラシに書かれた4つの秘密(図7)の「3」にあるように、これは「イキのよさを保証する」ためのもの。「この日付頃までにお飲みいただければ、生ビールだけの醍醐味が、おたのしみいただけます」。それは「ビヤホールで飲む樽生とまったく同じ、本当の生」なのです。

図6

図7

加熱処理なし、フィルターによる濾過なし、の生を実現するために、アサヒは生産工程を総点検し、パイプやバルブ、コック、そのほか小設備にいたるまで微生物管理を徹底。雑菌が入らないようにしました[5]。しかし、その厳密な衛生管理をもってしても、賞味期限は製造日からわずか2週間でした。

興味深いのは、生きた酵母を扱うために、アサヒが工場内のみならず流通の方法も含めて一体的に商品を開発したことでした。まず、特約店に大型冷蔵設備を斡旋し、保冷シートを採用した「本生」専用の保冷車で工場から直送、入庫日時の古い商品から出庫する「先入れ、先出し」を奨励したのです。

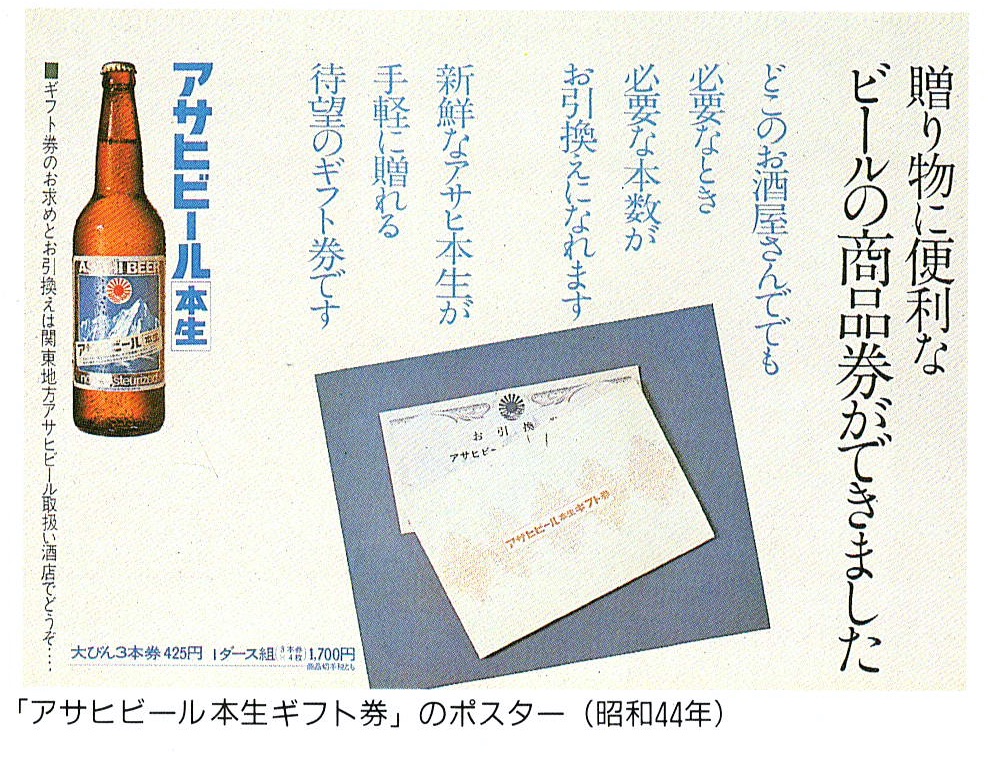

さらに、昭和世代にはおなじみの「ビール券」も、生きた酵母を扱うためにアサヒが開発したものでした(図8)。お中元や贈答品でビールそのものを送ってしまうと、あっという間に賞味期限を過ぎてしまいます。すべてを家庭の冷蔵庫に保存するというのも現実的ではないでしょう。代わりにビール券を贈ることにすれば、いつでも飲みたいときに酒販店で新鮮なビールと交換してもらうことができます。

図8

こうしてアサヒは、流通の工夫も含めて「イキのよさ」としての「生」を商品化することに奔走しました。しかし、当然そこにはかなりのコストがかかっていたはずです。交通渋滞のなか、人気の店では1日2回、ビールを届けるのはかなり大変だったようです。常時の冷却が必要ですから、環境への不可も大きかったでしょう。対してサントリーは、それまで夏のものと決まっていたビールを秋や冬にも積極的に売り出すなど、まさに時間を超越した展開を見せていきます。勝負はしだいに誰の目にも明らかになっていきました。

◎人間が従

そして1979年9月10日、麦酒酒造組合と日本洋酒酒造組合は、「生」の定義について規約案を策定します。それによると「生ビール」と表記できるのは、びん詰めしたあと熱処理していないビールのみ。裏を返せば、熱処理さえしていなければ、そこに生きた酵母がいなくてもよく、サントリーの主張が通った形となりました。業界が自主的に定めたこの案を受けて、同27日に公正取引委員会は公聴会を開き、10月に正式規約として認定する運びとなりました[6]。

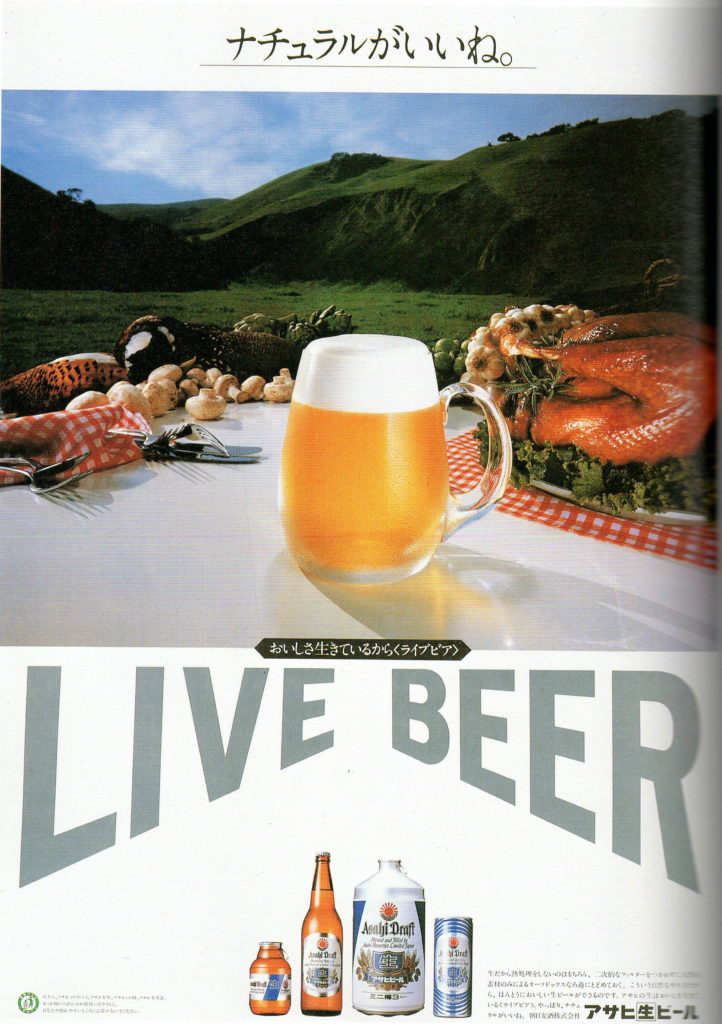

完敗したアサヒは、1982年、濾過した生ビールを売り出します。しかしフィルーターはあくまで天然素材で、生き生きしたイメージは堅持。広告にも「LIVE BEER」「ナチュラルがいいいね。」の文字が踊ります(図9)。1986年には「酵母中心主義」と言いたくなるような大胆な雑誌広告を展開(図10)。同じ年にCI(コーポレート・アイデンティティ)導入宣言がなされたときにも、「LIVE ASAHI FOR LIVE PEOPLE」と「生= LIVE」をシンプルに全面に打ち出しました(図11)。

図9

図10

図11

このように、約10年のビール論争は、生を「加熱していなければ生きていなくてもよい」ものと定義する形で決着しました。確かにこの結論がなければ、私たちは今のように気軽にビールを飲むことはできなかったでしょう。ビールを買ってきて日なたに置き忘れたらもうアウト。ビールは刺身のようなものになっていたかもしれません。

しかしその一方で、消費者がアサヒの主張を支持していたらどうなっていたのだろう、と夢想してみたい誘惑にもかられます。アサヒがビールを酵母が作り出す生きた飲み物として扱ったのに対し、サントリーの「純生」は用済みとなった時点で酵母を不純物とみなす思想です。生き物がいないにもかかわらず、味だけを取り出して「生命力」という言葉を使い、しかもそれに生き物とは真逆の「スタビリティ」というルビを振ってしまう感覚は、アサヒからすれば許せないものだったでしょう。

あるときまでは酵母という生き物の力を借り、あるときからはそれを不要なものとして追い出す。それは言い換えれば、「発酵」と「腐敗」のあいだに人間が線を引くということです。ビールにかぎらず、あらゆる発酵食品において、発酵と腐敗のあいだに現象としての線引きはありません。どちらも微生物の働きによって、糖やタンパク質が分解され、味や匂い、外観が次第に変化していく現象です。同じ菌、たとえば乳酸菌であっても、味噌が作られる場合には発酵と呼ばれるのに対し、清酒のなかで増えると腐敗になります。

生ビールの定義をめぐる論争も、論点をつきつめると、この発酵/腐敗という現象の曖昧さに行き着きます。サントリーは、発酵と腐敗のあいだに明確に線を引き、前者だけを商品として扱いました。人間の求める味が主で、酵母の活動のオン・オフはその目的のために従属しています。一方アサヒは、発酵と腐敗が連続的な現象であるという前提にたち、酵母がそこで活動しているという状態そのものを商品化しようとしました。そして、それを実現するために、工場や流通といった環境の整備に奔走しました。酵母の生態が主で、人間の働きが従です。

発酵食品に限らず、生き物の活動は本質的に不安定なものです。この不安定さは、大量生産の商品経済とは、本質的に相容れないものです[7]。「生」という言葉の面白さは、安定と均質さを重視する商品経済のなかに、生き物が持つ不安定さを解き放つレトリックとして機能しうる、という点にあります。つまり、混じり合わない価値どうしを混ぜてしまう。「生」と言われると、商品に多少のばらつきがあることも容認され、買う側も「扱いに気をつけなきゃ」とその不安定さに沿う態度になります。「生」という言葉には、経済にとってはネガティブな価値を、ポジティブなものに変換する力があります。

しかし実際には、この「生」という言葉が持つ可能性は、少なくともビールにおいては、十分に展開されることはありませんでした。生は、生き物の不安定さとは切り離され、時間を超越した価値すらも表現する言葉となりました。本来、人の手が加わっていないものを「生」と呼ぶはずが、私たちが今味わっているのは、管理された「生」です。

もっとも、先に指摘したように、生き物の不安定さに沿うためにはしっかりしたインフラが必要で、そのことが環境に負荷をかけ、かえって私たちを生から遠ざけてしまう可能性もあります。サントリーやアサヒのような大規模な輸送網を必要とするメーカーでは、この問題をクリアするのはなかなか難しいでしょう。一方で、大規模な流通を前提としなければ、可能性はもう少し広がるように思います。たとえば、短時間で流通させることを前提とした小規模醸造所のビール、すなわちクラフトビールの世界では、非加熱・無濾過のビールが多数作られています。そこでは、間違いなく酵母が生きています。

変動する生命のダイナミズムは、貨幣経済という非時間的なシステムのなかで、どのように居場所を確保することができるのか。「生」という言葉に注目することで、経済と生命のさまざまな可能性が見えてきます。

[1] 『Asahi 100』アサヒビール株式会社、1990、90頁。

[2]https://web.archive.org/web/20061230194331/http://www.gekkeikan.co.jp/enjoy/encyclopedia/00078.html

[3] 『サントリー90年史』サントリー株式会社、1990年、19-20頁。

[4] 『サントリー90年史』12-16頁および二宮欣也『“純生”の挑戦』ペリカン社、1968年、137-146頁を参照。

[5] 『Asahi 100』、54頁。

[6] 読売新聞1979年9月11日の報道より。

[7] この点に関して、パンづくりにおける発酵という観点から論じ、実践した本に以下がある。渡邉格『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』講談社、2013年。

東京大学大学院人文社会系研究科美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)。専門は美学、現代アート。現在、東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長。リベラルアーツ研究教育院教授。主な著書に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮新書)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、『手の倫理』(講談社選書メチエ)などがある。

東京大学大学院人文社会系研究科美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)。専門は美学、現代アート。現在、東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長。リベラルアーツ研究教育院教授。主な著書に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮新書)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、『手の倫理』(講談社選書メチエ)などがある。