インドに行く時はインドの方から呼ばれるなんて話があるけど、別に夢にガネーシャが出てきて「起きなさない日本の赤獅子よ〜」なんて呼ばれた兆候があったわけでもなかった。自分探しなんていう目的の旅は胡散臭くて最初から信じていない。どこも探さなくても自分は嫌というほどここにいるし、そもそも目的のある旅なんて旅ではないだろう。

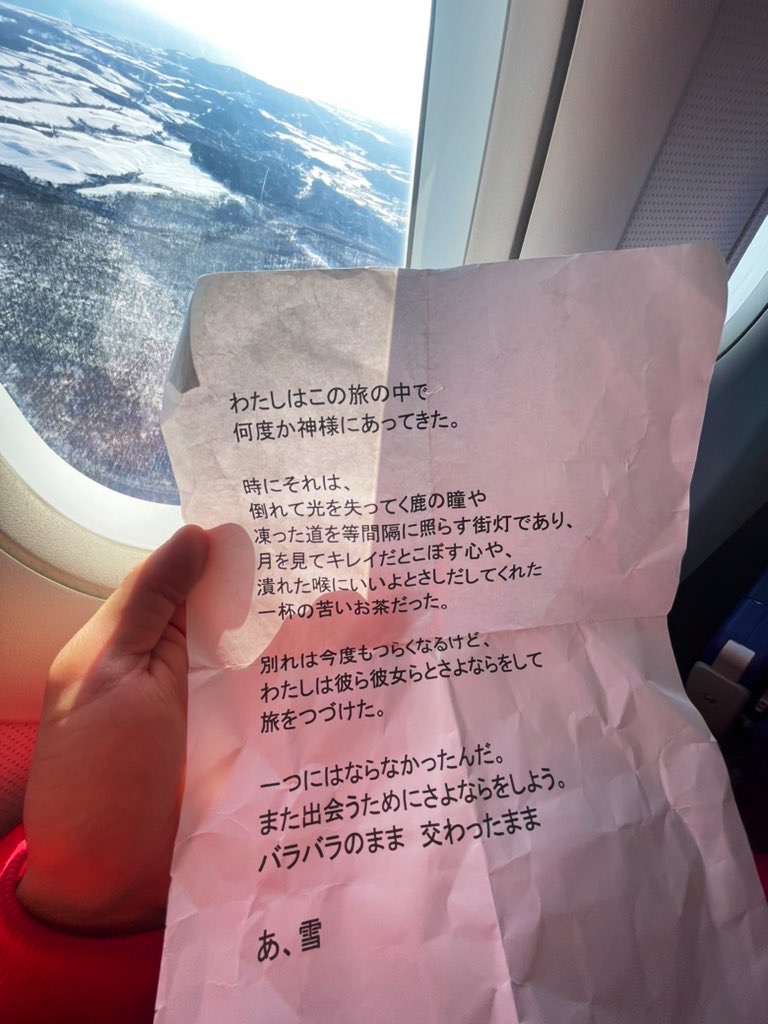

それでもわたしを乗せた飛行機は滑走路の上にいた。遠くなっていく日本の光を窓から見下ろしながら、何も考えずに目に光を映していた。

バンコクでのトランジットは7時間、空港を出てタクシーに乗り市街地へいくと駆け足めに詐欺にあう。大した金額ではなかったが出鼻を透明の拳で殴られ洗礼のように旅の始まりを直感し、溜め息を三度、平和ボケした自分ににやけていた。

インドの空港につき、Uberでタクシーを呼びコルカタを目指す。気のせいのような冷房の風に顔面を寄せかじりつき、手元のiPhoneで温度を見ると体温越えの40度。軽い目眩の中、喧騒の街を追い越し、市街を目指す。けたたましいクラクションとルールとは?と問いたくなる横暴な交通様式は日本で語られニュースになる煽り運転のようななまやさしいものではなく、見ているといちいち不安が止めどなく溢れ気疲れするので、そっと目を閉じて四度目の深呼吸をした。

滝のように垂れ出す汗の中、しばらくするとこれらは確かにカオスではあるが無秩序ではないことに気づく。線で区切り、法律により完全な統制が取れた日本の常識から見れば無秩序に見えるが、無秩序のようでいて混乱したルールを全ての車両やオートリキシャが共有していることに気づく。事実、わたしが滞在する期間で何度も車間距離1センチの際どさを見たが、血の噴き上がる事故らしい事故は一度も見なかった。各々がルールに頼らないスレスレの集中力でもって現場で判断を下しているように思う。それが好ましい交通のあり方か否かは、はっきり言って、知らん。

コルカタに着き、宿にチェックインして近くの店でカレーを食べる。葉っぱを重ねてできた皿にカレーがのっているサスティナブルな昼食をすませ、街を歩く。綺麗な布が売っているお店に入り、店主と拙い英語だが和気藹々と話をして、家族とテレビ電話したり写真を撮りあった後、赤い刺繍の入ったカシミールの布を二枚購入する。花の刺繍が施された綺麗な布だ。この柔らかい布が日本で風にあおられるところを想像すると胸が弾んだ。しかし会計をすませたあたりから態度が変化したことに気づく。しきりにチャイをすすめ、断るとソーダやジュースをすすめる。善意かもしれないがなんとなく不穏な風を感じ取り、手を降って店を出た。

あとで知り合った日本人に聞くと睡眠薬をもられるパターンがよくあるらしい。事実、高松でカレー屋をやっている彼が言うには、テレビ電話で家族を紹介されて油断した後に飲んだ飲み物で意識が朦朧としてきたから、水をかぶり、太ももをツネってその場を離れたのだという。きっとわたしの拙い英語と財布の中にあるまとまった金を見て、金持ちのバカな日本人に見えたのだろう。いいカモだ。後で聞くと布の値段も相場より値段が高かった。帰り道、テレビ電話で話した際に見た家族の笑顔も嘘だったのかなと満月の下をとぼとぼ歩きながら考えていた。Instagramのストーリーを開くと友人が満月をあげていた。遠く離れていても見ている月は同じ満月なんだななんて普通のことを思う。布屋の店主が家族と笑いながら電話した時の顔が頭にこびりついて離れなかった。

街にはイギリスの植民地時代の名残の建物が多く見られた。ハウラー駅とコルカタの間に流れる川を跨いだ705mのハウラー橋もイギリスが第二次世界大戦中に作ったと聞いたし、ニューマーケットもイギリスの建築様式だった。インドの人はイギリスのことをどう思っているのだろう?聞くところによるとインドでは英語が喋れないとヒエラルキーの下層部に扱われ、いい役職につけないのだという。ホテルや少し高価な店のドアマン、オートリキシャの運転手などに英語ができない人が多かった。この英語優位もイギリス支配の名残だろう。ホテルのフロントの女の子が会計の際、英語の拙い自分を嘲るように笑っていたのも頷ける。

余談だが、アメリカツアー中にGREEN DAYのBillie Joeのソロなども出してるRecess Recordsというパンクの良心のようなレーベル主催者Todd Congelliereに「明日からSteve Albiniとレコーディングなんだ。Steveはアメリカでも指折りの面倒くさい奴だと聞いたから俺たちの英語で大丈夫か不安なんだ」と言ったら「じゃあ言ってやれ。お前だって日本語喋れねえじゃねえか!って」そんな風にToddは言ってくれて、流石に渋い!と思った。その翌日、Steveは開口一番「ワタシハ日本語ウマクシャベレマセン。スミマセン。マズドラムノタムタムノ音クダサーイ」そんな風にチャーミングに語りかけてくれた。NirvanaやPixiesを録音してきた男は言語や人種ではなく当たり前のように音の強度で人を見ているのが見てとれた。それから、わたしも人をそう見れる側の人間でいたいと強く思うようになった。

きっとホテルのフロントでわたしを笑っていた彼女も必死で英語を勉強し習得したのだろう。気分は決してよくないが、背景が違えばまたその認識も違う。複雑な世界を歩いている。

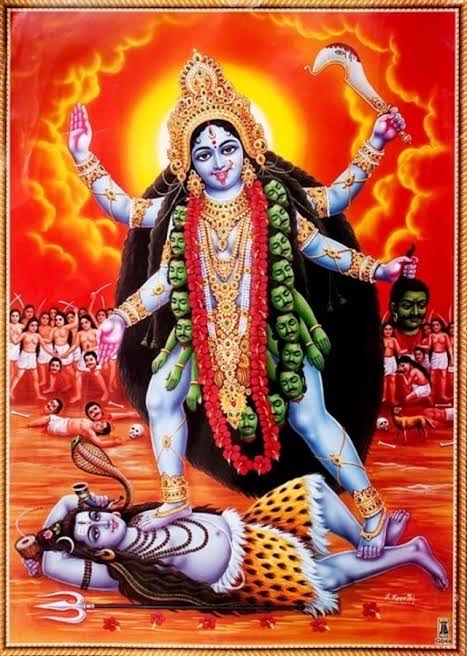

道すがらさまざまなところにヒンドゥー教の神様が祀られていて、そこに祈る人の姿が見ることができる。世界中に神様はいて、インドの中でもヒンドゥー教やイスラム教やキリスト教などが一つの街の中に混ざっているが、総じて祈る姿は美しいなと思う。どうして人は神様を作り出し、祈るのだろう? しかもヒンドゥーの神様は個性的と呼ぶには度を越えてぶっ飛んでいる。殺戮の神、カーリーは生首を下げ、舌を出し、切り取った手足で腰を飾っている。この神を慕うのだから市井の人々が混沌を受け入れ生きるのはやはり当然の流れに思える。いや、違う。混沌自体がこれらの神を生み出したのだと思う。

コルカタでアテンドをしているサトシ(インド人)に連れていってもらったローカルのカレー屋で灼熱の中、初めて手でカレーを食べた時、いくつかの種類のカレーや米を右手でぐちゃぐちゃにかき混ぜ口に放り込み、胃のなかに流れ込んでいく過程でインドの思想が内側に流れ込んでくるような不思議な感覚を覚えた。朦朧とする意識の中、ハエの飛ぶ店内で滝のような汗をかき、カレーだけではなく手についた数多の菌も境界をこえ腹の中で混ざり合うことでもってようやく完成する一つの芸術を直感した。そうと考えれば貧富だけでなく異教徒が共存し、犬も牛も鶏も人も生き、BGMのごとき車のクラクションでけたたましいノイズがそれらを立体的に紡ぎ混ざり合うこの街は、混沌という名の秩序を成立させる一つの胃袋のように思えた。そう、この街は胃なのだ。暑さではない汗を心臓がかき、騒音と相反してわたしは静かに感動していた。

コルカタを出て、シャンティニケタンを目指す。詩人のラビンドラナート・タゴールの墓のあるこの街にいき、バウルに会いたかった。バウルは風狂のうたびとと呼ばれ世捨て人にして吟遊詩人の歌い手、ユネスコの無形文化遺産でもある。わたしは東京という末期癌の中心で資本主義にどっぷり浸かり日々爪をたて格闘している。虚飾で着飾った芸能の集まりや傷の舐め合いみたく小さなコミュニティで束になって気分よくなっている音楽もどきにうんざりしながら、それでもまだ何かに期待して東京にいる。だからこそ、風のように歌い無重力に生きてるようにすら見える彼ら彼女らの歌との関わり方に心で出会いたかったのだ。

幸い、ツテをたどり、居場所はわかっていた。伝統的なバウル音楽の先駆者として知られるバスデーブダス・バウルはお布施で生きている。どのくらいが敬意を表すかの妥当な金額かも知り、駅に着き財布を開けるとおろしたお金が全然なく200ルピー。日本円で300円くらいだろうか。金のないバカな日本人。あ、あれ。おろしたばかりなのにどこいったんや? 換金所のない田舎町、さらに言うとわたしはそもそもクレジットカードの暗証番号を忘れたままインドにインしたスーパー馬鹿野郎だった。最近じゃ、ギャラなんかも貰えるし、その派手さの裏に雲隠れしていたが根本的に全然ダメな奴だった自分のことを思い出して苦笑いしていた。ちゃんと自分探しになっていたのだ。無論探してもいないいらん自分である。

これではバウルはおろか、コルカタに電車で帰ることすらできない。途方に暮れ、暑さで頭もおかしくなりながら街を歩いていると、道の奥から音が聞こえてくる。花に吸い寄せられる蜂の如く吸い寄せられていくと結婚式のようで道ばたで演奏していた。どこの世界にも一人はいる突き抜けてひょうきんなパーティー野郎に手招きされ、輪の中に入ると引き攣っていた頬も解け、だんだんと体が解け緩んでいく。あとはグルーヴの奴隷になりただ音に身を任せて踊ればいい。落ち込んでいたことなど忘れわたしは蝶の仲間だった。

踊り疲れるとタバコを吸おうと若者たちに誘われる。吸いながら、この近くに大学があり日本語の学部もあることなどを聞く。びしょびしょのシャツでハグしてお別れをし、歩いている。月は相変わらず道を照らしている。昼間は寝ていた野良犬たちが「俺たちの時間になんだ?」と唸っているから「すまないね」と会釈しながら歩いた。草むらに蛍が点滅している。なんとかなるさと未来を照らしてくれてるようだった。

翌日の朝、大学の准教授をやっているらしいフィリップという青年が4000ルピーのお金を貸してくれることになった。なんでも日本に滞在していた時に日本人に助けられたらしい。涙が出るほど嬉しかった。これでバウルに会える。お礼を言って別れ、オートリキシャの運転手にバスデーブダス・バウルの名前を言うと「知っている」と豪語するから飛び乗り出発する。しかしわけのわからないマーケットに連れていかれ「ここだ」というから「NO」と言い、走らせる。結局何一つ知らず、運転手のおっさんは道ゆく人に聞きまくり、東西南北をずいぶん遠回りしてようやく到着したが最初に約束した金額の倍以上ふっかけてくる。貴重な金を、てめえの知ったかぶりで遠回りしたジジイに余分にくれてたまるかと反論して怒号を飛ばしていたら、庭先からバスデーブダス・バウルが犬と共に現れる。アポも取らず現れ、玄関先で金で揉めてるわたしの姿を見せ続けるのが俗の極み乙女すぎるので泣く泣く金を倍の額渡し、オートリキシャを降りた。怒りにとらえられ瞳孔の開いた野良犬の顔をしていただろうわたしを受け入れ、家に招き入れてくれた。こんな状態で洗礼を受けて大丈夫なのだろうかと深呼吸したが一度のぼった血はなかなか降りて来ず沸騰したマグマに気休めの息を吹きかけるようだった。

そんな自分を見てか、タバコを吸うか?とハーブを渡してくれた。すっきりとした味で静かに心臓の動悸が整っていく。綺麗な気の流れる場所でもちろん冷房などないが、ひんやりとした風がとぐろを巻いていた。

バスデーブダス・バウルは一曲一曲英語で説明し、演奏し歌いながら心を静かに解いていった。喧騒を潜り抜けて、横に座るバウルの音に耳を澄まし、詩を理解しようと心眼で見る時間は尊く、コルカタでの騒ぎとのコントラストのあいまって静かな内面への旅はわたしをひとりぼっちにさせてくれた。気づけばのぼった血は波風の立たぬ平穏を取り戻し、水面をわたしの呼吸だけがその呼吸の分だけ静かに揺らしていた。

最後は一緒に演奏し、たくさん笑って家を出る。夕暮れ時の静かな帰り道、ここに運んでくれたいくつもの縁の一つ一つを想っていた。

バウルという存在は奥行きが果てしなくあり、その一人一人に生き方と生き様があるのだと思う。知識ではなく心でもってもっと知りたいと思った。そうして歌との距離や方角、その関わり方を自分の手触りで見つけることがわたしの道なのだと思う。今その岸辺に立ち水面は今も静かだ。

帰りの列車で車窓から流れる田舎町の風景を見ながらぼんやりと考えていた。インドの旅で旅行者であるわたしはたくさんふっかけられた。そのどれもが不快ではあったし、あとあと悔しさが込み上げるような気持ちもある。同時に今のインドの倫理と経済を象徴してもいる。そもそも正規の値段ってなんだろうか? 本当はいくらなんて答えはあるのだろうか? 友人の家で酔っぱらって歌うが、オファーをもらったらギャラだって当然もらう。自分だって自然に値踏みをしているじゃないか。定規で測れるような一定の線上の前後運動のみを人は生きているわけではない。自分を取り巻く自由立体な座標の中で伸縮を繰り返しながら選択し選択され生きている。胃の中で混ざり合う街のイメージ、優しさと欲、善意に悪意、俗と信仰、世捨て人にお布施、妄想と祈り、混ざり合うこれらを絶対的な一つの価値の下で裁くことなどできるはずもない。

大切なのはこの人になら騙されてもいいと思える人と交わることのなのかもしれない。そして幸福なのは騙されたと呼ぶことではなく、信じたという記憶なのだと思う。笑われてもいい。笑っていたい。

わたしは今、帰りの飛行機の席で強すぎる冷房をコルカタで買ったカシミアの布で守っている。あらためて綺麗な模様だと思う。わたしにはいい買い物だった。その記憶を大切にするし、あの笑顔のことだって信じたい。

それがわたしの立体の中で選んだ真実だから。

うとうとしていたらクラクションの音が鼓膜の奥で聞こえた気がした。

Back Number

- 第21回 WISH 2023-12-24

- 第20回 Million Wish 2023-07-26

- 第19回 インドの灼熱、立体の祈り 2023-06-09

- 第18回 阿寒ユーカラ ウタサ祭り 2023-02-09

- 第17回 作ることの喜び、背負うことの怖さ 2022-11-15

- 第16回 真夏のピークが去った 2022-09-01

- 第15回 三月のこと 2022-03-31

- 第14回 フジロック2021 2021-08-18

- 第13回 i aiの夏 2021-07-19

- 第12回 十三月農園と種苗法 2020-10-05

- 第11回 難波ベアーズ 2020-04-09

- 第10回 静かすぎる日々 2020-04-01

- 第9回 ウタサ祭り 2020-02-19

- 第8回 東京 2020-01-12

- 第7回 2019年 2019-12-28

- 第6回 SHIBUYA全感覚祭 2019-10-28

- 第5回 Human Rebellion 2019-10-11

- 第4回 全感覚祭 大阪 2019-10-05

- 第3回 祭の前夜 2019-09-20

- 第2回 whose food? 2019-09-12

- 第1回 Future Values 2019-08-27

- 第0回 statement food 2019-08-27

2009年、バンドGEZANを大阪にて結成。作詞作曲をおこないボーカルとして音楽活動開始。うたを軸にしたソロでの活動の他に、青葉市子とのNUUAMMとして複数のアルバムを制作。映画の劇伴やCM音楽も手がけ、また音楽以外の分野では国内外のアーティストを自身のレーベル十三月でリリースや、フリーフェスである「全感覚祭」を主催。中国の写真家Ren Hangのモデルをつとめたりと、独自のレイヤーで時代をまたぎ、カルチャーをつむいでいる。2019年、はじめての小説『銀河で一番静かな革命』(幻冬舎)を出版。GEZANのドキュメンタリー映画「Tribe Called Discord」がSPACE SHOWER FILM配給で全国上映。バンドとしてはFUJI ROCK FESTIVALのWHITE STAGEに出演。2020年、5th ALBUM「狂(KLUE)」をリリース、豊田利晃監督の劇映画「破壊の日」に出演。初のエッセイ集『ひかりぼっち』(イーストプレス)を発売。監督・脚本を務めた映画「i ai」が公開予定。

2009年、バンドGEZANを大阪にて結成。作詞作曲をおこないボーカルとして音楽活動開始。うたを軸にしたソロでの活動の他に、青葉市子とのNUUAMMとして複数のアルバムを制作。映画の劇伴やCM音楽も手がけ、また音楽以外の分野では国内外のアーティストを自身のレーベル十三月でリリースや、フリーフェスである「全感覚祭」を主催。中国の写真家Ren Hangのモデルをつとめたりと、独自のレイヤーで時代をまたぎ、カルチャーをつむいでいる。2019年、はじめての小説『銀河で一番静かな革命』(幻冬舎)を出版。GEZANのドキュメンタリー映画「Tribe Called Discord」がSPACE SHOWER FILM配給で全国上映。バンドとしてはFUJI ROCK FESTIVALのWHITE STAGEに出演。2020年、5th ALBUM「狂(KLUE)」をリリース、豊田利晃監督の劇映画「破壊の日」に出演。初のエッセイ集『ひかりぼっち』(イーストプレス)を発売。監督・脚本を務めた映画「i ai」が公開予定。