緊急事態宣言を受けて二日目、コロナの影響により経営難を抱えたそれぞれの場所が生き残りをかけた救済戦争をSNS上で起こしている。あってしかるべきだと思うし、クラウドファンディングによって成果を出しているところも多くあるみたいだ。音楽という枠組みを超えてSAVE THE CINEMAが始まり、他の職種にも飛び火するだろう。

この前の緊急事態宣言の会見で、自粛要請をされていた箱の補償はされないとはっきり念を押され、もう、あんなくだらない会見見るくらいならスーパームーン見るんだったと本気で思った。

SAVE THE~という題字を見るたびに疲弊していく自分にもしっかり気づいていて、これから加速し続けるであろうSAVEが生みだす過剰な資本主義の加速と分断の可能性に胸が詰まっていく。そもそも自分自身のどこにそんな体力が残っているというのか。三ヶ月間は収入がないわたしだっていつの日かサポートを求める対象になりうる。まあいい。走れるうちに走る。飛べるうちに飛ぶぞ。

単なるドネーションではなく物として価値ある物をベアーズには作って欲しい。

故郷を思うそんな勝手な気持ちからコンピレーションを作ることを山本精一さんに提案し、2日でメンツが組み上がった。参加して欲しいアーティストに話すと皆二つ返事で、この2日間でこんなメンツが出揃うのは場所の持っている磁場であり、 資本主義に対抗できる一つの確かな価値だと思った。

わたしはベアーズのオーデションでその音楽キャリアを始めた。オーデションと名前のつくものを受けたのは後にも先にもこの一回きりで、きっとこの先もないだろう。本当にわけのわからないアーティストだらけで、東京の奴にわかられてたまるかという謎の風潮があった。

だからその頃のわたしはライブでMCをする奴なんてこびていると思っていたし、打ち上げにいくなんて媚びていると思ったし、自分たち以外のレーベルで出すなんて媚びていると思っていた。そんな屈折したマインドが屈折していることにも気づかず自然といられる場所、それが難波ベアーズだった。

冷房がやたら効いていて、静かなうたものなんかを聞き終わると必ずトイレに行きたくなる。

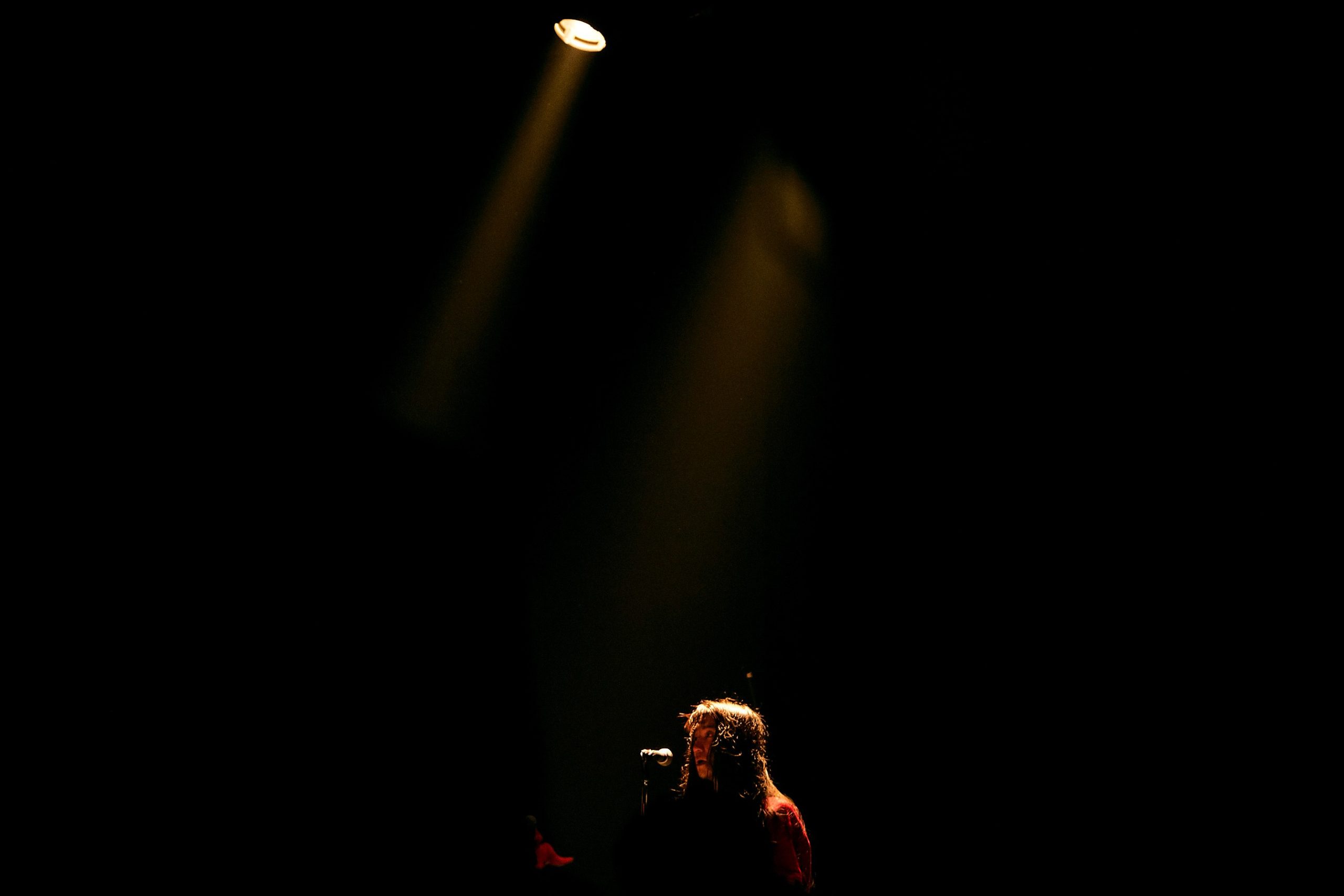

照明は白と赤の二つ。たまにスタッフが人力でスイッチをカチカチやってストロボを作ってくれるから正確にはパターンは三つ。一番最近にでたのはKID FRESINOとGEZANのツーマンで、フレシノギャルがインスタにあげようと頑張っていたが暗すぎて何も写っておらず何度もトライする涙ぐましいシーンが記憶に新しい。

山本さんには色んな時にお世話になっていて、思い出されるのは2011年、前回のベアーズオムニバスのコンピレーションのレコ発を心斎橋クアトロでやった時だ。人とのコミュニケーションが今よりも格段に下手だったわたしは大トリのGEZAN のライブ中にオシリペンペンズのモタコと喧嘩になり、なんか知らないけど便乗して入ってきたクリトリックリスのスギムなんかも交えて乱闘になった。なじりあい、つかみ合い、もみくちゃになって、混乱したモタコはなぜかフロアでうんこをしようとした。意味は不明だ。もはやカオスを極めてシーンと白け切ったフロアで、急に山本精一はステージの脇から出てきてマイクを掴み、叫んだ。

「ベアーズなんてこんなもんですわ。」

そう言って地面にマイクを叩きつけて帰っていった。反響するマイクと短いハウリングの中、そのイベントは誰もが固唾を呑むようにして幕を閉じる。

楽屋に帰ると当時ペンペンズのドラムだった迎さんがニコニコしながら近づいてきたから、こういうのもおもろいな!とか言って握手でもされるのかなと思ったら胸ぐらを掴んで「うちのボーカルに何してんねん。殺すぞ」と壁に頭を押しつけられた。気動が塞がり、呼吸が苦しくなりながら「いいバンドだな~~」と感心したのを覚えてる。わたしはわたしで謝らなかった。

山本さんは「音楽なんてこんなもんやで、殺し合いやで」と居酒屋で励ましてくれた。それがどういう励ましなのかは今でもわからないが、励まされたのだから励ましなのだろう。

時代は急を要している。有益、無益で、資本主義の中で力のないものは振り落とされる。白と黒の間にあるグレーはどちらかに振らされ、その曖昧さはないものにされる。

いくらいくらお金を集めるとか、何人集客したとか、数字が飛び交い続ける中で、誰の何の役にも立たず、何も有益なものを生み出さない時間や物がいかに大切か、わたしはどれだけ困窮してもそれを捨てたくない。自分たちはあの場所で鳴らされた ディストーションの子ども。

人のほとんどいない平日のフロアで地面を這いずり回って、言葉にならない声を叫んでる顔も知らない奴のあのシャウトをないものにしたくない。

本当はサポートなんて言葉、大嫌いだ。続いて欲しいから買う。そこにいく。聞く。当たり前のことが当たり前にあるだけでいつだってシンプルだろう?

お願いなんかしないよ。自分で考えろ。わたしはわたしがしたいからした。それだけだ。

ちなみにこのコンピレーションを企画したわたしたちに山本さんは「財布一緒に探してあげてよかった」と言っていたらしい(笑)

何の話?でも言われてみるとなくした財布を一緒に探してもらった記憶がうっすらと思い出されきた。そしてそれは思い出せたとて断じて関係がない。

そうこうしてるとペンペンズのモタコからメールがきて、開くとベアーズコンピ に参加したいという打診だった。めちゃくちゃいい曲ありますと添付されていた曲は一生「全員転校生~」と言いまくってる曲だった。

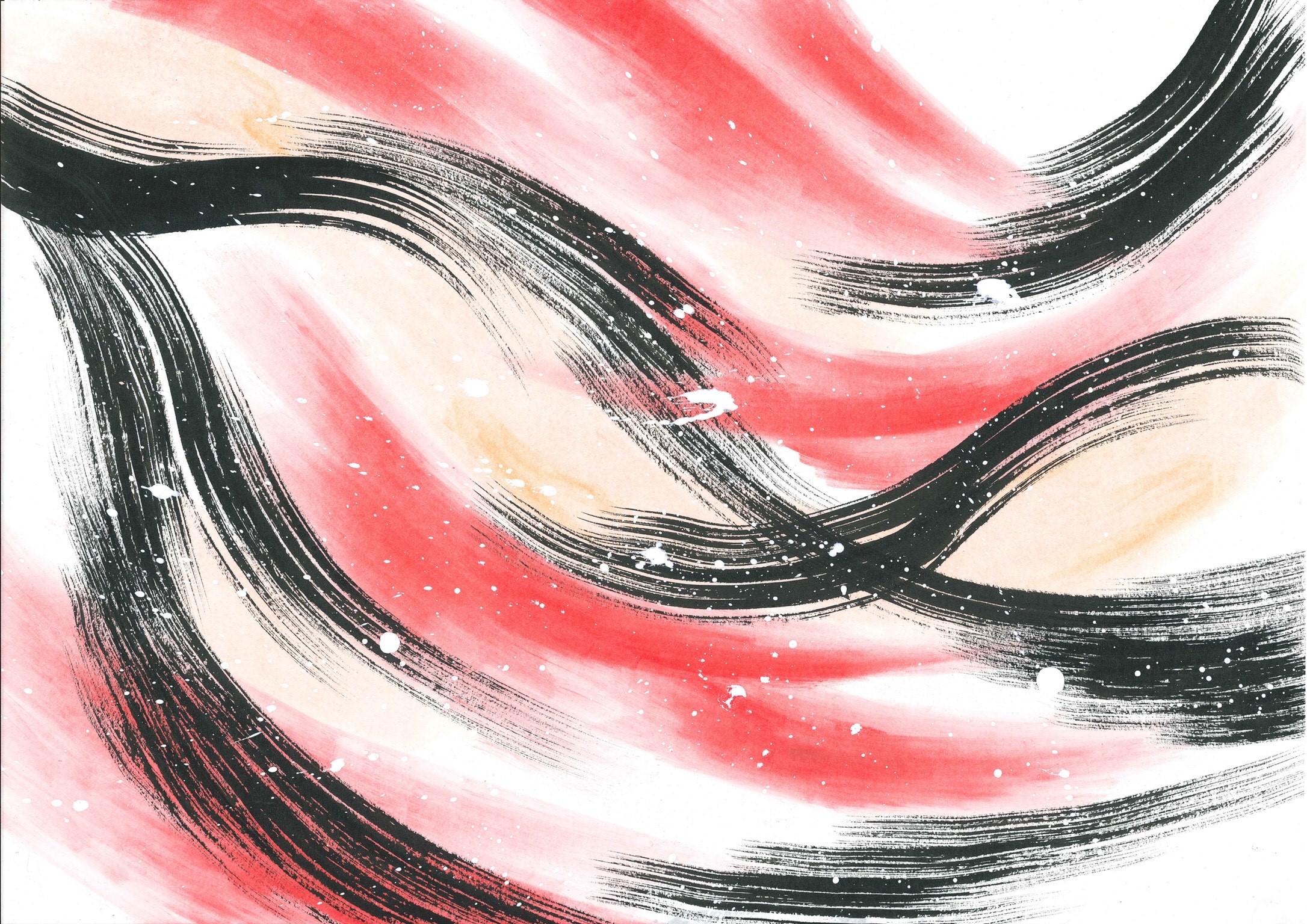

歴史は交錯し、新たなページがめくられる。続いていく限り新たなドラマは展開されていく。小説や映画なんかよりよっぽどドラマチックだろう?その白紙のページが楽しみでたまらない。その白色に垂らす赤いインクを思うだけで、この一人の部屋での戦いもなんとか生き残れる。

あの穴蔵に早く帰りたい。

文化人になどなってたまるか。

コーンの潰れたマイクが握られたがってる。

ハウリングがわたしを呼んでいる。

ベアーズオムニバス/日本解放

想い出波止場2020 AGAIN with DJおじいさん

MASONNA

GEZAN

OOIOO

KK manga

YPY

渚にて

パラダイス・ガラージ

やっほー

Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O

FAAFAAZ

キーマカリーズ

ゑでぃまぁこん

メタミュラー・グヌピコ aka 中林キララ

HARD CORE DUDE

青葉市子

オシリペンペンズ

https://jsgm-online.stores.jp/

https://youtu.be/f1KeP5VZ26Y

Photography 山本精一

Back Number

- 第21回 WISH 2023-12-24

- 第20回 Million Wish 2023-07-26

- 第19回 インドの灼熱、立体の祈り 2023-06-09

- 第18回 阿寒ユーカラ ウタサ祭り 2023-02-09

- 第17回 作ることの喜び、背負うことの怖さ 2022-11-15

- 第16回 真夏のピークが去った 2022-09-01

- 第15回 三月のこと 2022-03-31

- 第14回 フジロック2021 2021-08-18

- 第13回 i aiの夏 2021-07-19

- 第12回 十三月農園と種苗法 2020-10-05

- 第11回 難波ベアーズ 2020-04-09

- 第10回 静かすぎる日々 2020-04-01

- 第9回 ウタサ祭り 2020-02-19

- 第8回 東京 2020-01-12

- 第7回 2019年 2019-12-28

- 第6回 SHIBUYA全感覚祭 2019-10-28

- 第5回 Human Rebellion 2019-10-11

- 第4回 全感覚祭 大阪 2019-10-05

- 第3回 祭の前夜 2019-09-20

- 第2回 whose food? 2019-09-12

- 第1回 Future Values 2019-08-27

- 第0回 statement food 2019-08-27

2009年、バンドGEZANを大阪にて結成。作詞作曲をおこないボーカルとして音楽活動開始。うたを軸にしたソロでの活動の他に、青葉市子とのNUUAMMとして複数のアルバムを制作。映画の劇伴やCM音楽も手がけ、また音楽以外の分野では国内外のアーティストを自身のレーベル十三月でリリースや、フリーフェスである「全感覚祭」を主催。中国の写真家Ren Hangのモデルをつとめたりと、独自のレイヤーで時代をまたぎ、カルチャーをつむいでいる。2019年、はじめての小説『銀河で一番静かな革命』(幻冬舎)を出版。GEZANのドキュメンタリー映画「Tribe Called Discord」がSPACE SHOWER FILM配給で全国上映。バンドとしてはFUJI ROCK FESTIVALのWHITE STAGEに出演。2020年、5th ALBUM「狂(KLUE)」をリリース、豊田利晃監督の劇映画「破壊の日」に出演。初のエッセイ集『ひかりぼっち』(イーストプレス)を発売。監督・脚本を務めた映画「i ai」が公開予定。

2009年、バンドGEZANを大阪にて結成。作詞作曲をおこないボーカルとして音楽活動開始。うたを軸にしたソロでの活動の他に、青葉市子とのNUUAMMとして複数のアルバムを制作。映画の劇伴やCM音楽も手がけ、また音楽以外の分野では国内外のアーティストを自身のレーベル十三月でリリースや、フリーフェスである「全感覚祭」を主催。中国の写真家Ren Hangのモデルをつとめたりと、独自のレイヤーで時代をまたぎ、カルチャーをつむいでいる。2019年、はじめての小説『銀河で一番静かな革命』(幻冬舎)を出版。GEZANのドキュメンタリー映画「Tribe Called Discord」がSPACE SHOWER FILM配給で全国上映。バンドとしてはFUJI ROCK FESTIVALのWHITE STAGEに出演。2020年、5th ALBUM「狂(KLUE)」をリリース、豊田利晃監督の劇映画「破壊の日」に出演。初のエッセイ集『ひかりぼっち』(イーストプレス)を発売。監督・脚本を務めた映画「i ai」が公開予定。