重なり混じりあう文化のなかで出会いなおす――ファラ・アル・カシミについて

-

今年は、日本における外国人排斥の機運が急速に高まった1年だったと感じます。もちろん外国人や外国ルーツの人々への差別は、最近はじまったものではありません。

およそ100年前に起きた朝鮮人虐殺は、悪質なデマが発端になり「あいつらは危ないかもしれない」から「あいつらは危ないかもしれないから死んだほうがいい」へと、その思考が自然にスライドしていったことによって罪のない人の命が失われました。「危ないかもしれない」から「危ないかもしれないから死んだほうがいい」あるいは「殺さなくてはならない」の間には、もちろん多様な選択肢があります。しかし、恐怖や不安に正常な判断力を奪われると、人はそこで極端な行動に走ってしまうことがあります。そして実際、日本人は極端な行動に走ってしまった過去があるのです。

このように、外国人や異なる文化を持つ人々を社会から排除しようとする考え方を「排外主義」といいますが、これをわたしが特に意識するようになったのは、2016年〜2017年頃だったと思います。当時は学生でしたが、Twitterを中心に、主に中国(人)や韓国(人)を排斥する言説を目にし、一瞬「中韓ってそんなにやばいの?」と、ついそうした言葉に惑わされたこともありました。とはいえ、そのあまりの口汚さや荒唐無稽さに驚き、徐々に彼らが「ネトウヨ」と呼ばれる人たちであり、その発言が事実に基づいていないことが多いということもわかっていきました。また当時は、現実の生活でも、排斥デモやそれへのカウンターデモなども目にした覚えがあります。

あれから約10年が経ち、現在の日本では中国人や韓国人に加え、南アジア出身者や東アジア出身者、アフリカ出身者、中東・北アフリカ出身者など、白人以外の人々へと排斥のまなざしは広く、強くなっているように感じられます。例えばわたしのSNSのタイムラインでは、海外旅行好きの知人が、「地元でアフリカ人っぽいのが3人組で歩いていた、怖すぎる」などと書いているのを見かけました。なんと大いなる矛盾、と思いつつ、ご本人のなかでは不安が優っているのでしょう。マスメディアやSNSでも「外国人問題」やどこか嫌悪感を含むような「インバウンド」が連日のように語られ、排外主義的主張を隠さない「反グローバリズム」政党の躍進もあり、政治においても主要な争点として浮上しています。そのなかでの「素朴な」発言が本人の「つもり」や思いにかかわらず差別発言になっている、という例は少なくありません。

そんななか、先日(2025年11月)、アメリカ・ニューヨーク市長選挙があり、イスラム教徒でインド系のゾーラン・マムダーニ氏が勝利しました。

この選挙について詳しく語ることはしませんが、選挙中から米国大統領は「もしマムダーニ氏が当選したらニューヨークに州兵を送る」とか、「社会が破滅に陥る」などと発言し、敵対心をあらわにしていました。日本でも、NY市長選挙結果の報道が出た後に、「ニューヨークが移民に乗っ取られた」、「日本もこうなっていいの?」などといったイスラーモフォビア(イスラム教嫌悪)の言説がSNSで散見されました。当然ですが、世界の中心地とされるニューヨークと日本では状況や背景が違います。そして実は、日本国内でも、外国人との共生の状況やその取り組み、感情もさまざまです。

それでも排外的な雰囲気が高まる背景に共通するのは、他者理解をめぐる2つの方向性です。ひとつは「わからない」からこその不安であり、もうひとつは「わかったつもり」が生む決めつけです。前者は恐怖と敵対心を生み、後者は偏見であることもしばしば。そして、両者が絡まりあっていることももちろんあります。そこで、ついつい湧き出てしまう恐怖や偏見への対抗手段として、異なる文化のことを「情報」としてではなく「感覚」としてわかろうとすることを提案したいと思います。

さまざまな文化を持つ人と共に生きていく(多文化共生)社会のあり方や、文化がどのように変容・混淆していけるのかを考える際に、「わからない」と「わかったつもり」の隙間に入り込み、その理解の仕方に別の経路を示してくれるもののひとつとして、アートは役に立ちます。もちろん、アートは異なる文化を事細かに説明するものではありません。それでも、他者がどのような文化に暮らしているのか、そして、文化がどのように混ざり、重なり、時に摩擦を生むのか、どのような葛藤があるのか、ということを少なくとも感じさせることによって、他者や他文化を情報ではない理解の仕方でとらえ直すことはできるはずです。

文化の環流、混淆について、アメリカ・ニューヨークと、アラブ首長国連邦(UAE)・アブダビの2拠点で生活しながら写真や映像の作品を発表しているファラ・アル・カシミというアーティストがいます。アル・カシミはアラブ首長国連邦(UAE)を中心とした中東湾岸地域において、文化の変容や植民地支配の名残としての地域間の上下関係と、文化の流動性が高い環境におけるアイデンティティの問題を探究しています。

例えば、写真作品《Lady Lady》(2020) では、ヒジャブをまとった女性がスマートフォンでアラビア語字幕付きの日本のアニメ映像を見ている様子をとらえています。このようにして、アル・カシミは、日常生活の中における文化の混淆(例えば湾岸地域におけるアジアや欧米の大衆文化の受容)を、1枚の写真のなかにレイヤードするようにして表現します。鮮やかな色彩と、近景をクローズアップした構図やパターンの反復を多用し、画面いっぱいに情報量の多いイメージを構築するのが特徴です。

また、《Noora’s room》(2020)は、少女の部屋の写真ですが、その壁紙、人形、ダイアナ妃の置物、壁にかけられた絵画、カーテンやドレッサー、そしてストレートヘア用のアイロンやベッドの上にあるちびまる子ちゃんのおもちゃなど、プライベートな空間に多様な文化が流入していることがわかります。《After Dinner》(2018)や、《M Napping on Carpet》(2016)でも重なり合うファブリックのテキスタイルや室内の調度品から、湾岸地域にさまざまな文化が文字通り流れ着き、堆積して重なり合い、時にその人物を多い隠しさえしているということが表現されています。

このインテリアに見られる旧宗主国文化を含んだ「空間の物質的装飾」は、ここに暮らす人々の近代化への憧れをあらわしています。この憧れの感覚を、アル・カシミは「ポストコロニアル・ハングオーバー(脱植民地主義的な二日酔い)」と呼びました[1]。確かに、彼女の写真作品は視覚的にくらくらするような派手さと、文化的な迷子のようにそこがどこなのかがわからなくなるような感覚もあり、二日酔いという言葉がとても合っているような気がします。

アル・カシミの作品によく登場するモチーフとして、コスメやドレッサーなどがあります。先ほどの《Noora’s room》にも見られたように、女性の身支度の様子と、その周囲にある玩具や製品などを写し出すことによって、アル・カシミは近代化におけるアラブ系の文化を持つ、特に女性の文化的アイデンティティにも目を向けています。

例えば、《Marwa Braiding Marah’s Hair》(2019)は鏡のなかに2人の若い女性が写っています。彼女たちはシリアから最近デトロイトの郊外に移住してきた姉妹なのだそう[2]。写真の真ん中にはエルモのぬいぐるみがあり、また、窓枠にはブロンドの人形が飾られています。こうした文化の混淆は、しばしば「アラブの文化がアメリカ文化によって上書きされてしまうのではないか」という不安とともに語られることがあります。しかしこの写真は、実際にこの環境で育つ子どもや若者たちが選んでいるのは、どちらか一方の文化ではないということを示しています。彼らは、アラブ文化とアメリカ文化の双方から要素を取り入れ、自分にとって自然でしっくりくる形に自然に組み合わせているのです。

このようにアイデンティティは単一の文化に忠実であることで成り立つのではなく、複数の文化が交錯する日常のなかで、その都度つくり上げられています。文化の混淆は、元の文化が失われていく過程ではなく、新しいアイデンティティが生まれる場でもあるのです。

ところで、アル・カシミの表現を読み解くキーワードのひとつに、「装飾主義/オーナメンタリズム(Ornamentalism)」があります。オーナメンタリズムとは、Anne Anlin Chengが著書『Ornamentalism』(Oxford University Press, 2018)で提起した概念です。Chengは、黒人女性についての研究に比べて、アジア女性が(特にアメリカ)社会のなかでどのように位置付けられてきたかということに関する理論が不足しているという問題意識のもと、が近代西洋において性や肉体ではなく「装飾品」と同一視され、「モノ化」されてきたことを指摘しています。

率直に言ってしまえば、これまで私たちが「人種化されたジェンダー」を理解するためのモデルは、主としてアフリカ系の身体に関する特定の見方に強く影響されてきた。その結果、私たちは「人種化された女性の身体」をある一定の方式で考えるようになってしまっている。しかし実際には、「むき出しの肉体(bare flesh)」と「人工的な装飾(artificial ornament)」という二つの系統が、人種的想像力の内部で分岐してきたのである。[3]

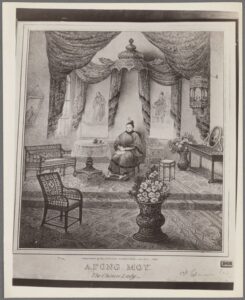

Chengによれば、アジア的な女性性は、「物であること(thingliness)」と「人であること(personness)」が溶け合った「周人間性(perihumanity)」という特異な存在状態に置かれているといいます[4]。ここで例にあげられているのは、アメリカに移住した最初の中国人女性であるアフォン・モイの肖像です。この絵画のなかでは、中国的な家具、茶、陶磁器などと同じように彼女の身体(纒足によってとても小さい足を含む)が、その部屋を装飾するもの、いわば「生きた静物画(tableau vivant)[5]」として置かれています。これについて、Chengは、「この構図は、人と物が交換可能であるかのような幻想を生み出している[6]」と指摘しています。

Afong Moy. The Chinese lady, [photographic reproduction of print], 1835

キュレーターのMurtaza Valiが、アル・カシミの作品集への寄稿のなかで、「アラブ首長国連邦における女性の人間性もまた、同様の力学のもとに構築されているため、オーナメンタリズムは彼女の写真を読み解く際の有効な手がかりになる」と述べているように、この視点を経由すると、日本に生きている女性という別のアイデンティティを持つわたしにとっても世界各地のアラブ系の女性たちが、これまでよりも身近に感じられるように思います。アル・カシミが、写真作品を通じてUAEの女性性を「装飾」と「客体性」というテーマのもとで扱っているのは、西洋中心主義の社会が女性たちに押しつけてきた固定的なイメージに抵抗するためでもあるのです。

《Gurdwara Nanak Darbar Sahib (Kansas)》(2017)は、ファラ・アル・カシミが、あるヘイトクライムを取材する報道の仕事のなかで撮影したものです。その事件とは、2017年2月、米カンザス州オレイサのレストランで、白人男性アダム・プリントンが、アメリカのテック企業に勤務するインド系男性2人をイラン人と誤認し、「私の国から出て行け」と叫んで銃撃したというもの。その銃撃を止めに入った別の白人男性も撃たれ、計3名の、無実の人が亡くなったのです。

この写真では、演壇で話すシーク教徒の男性の姿が、ターバンとひげのシルエットによって、どこかウサマ・ビン・ラディンの横顔を思わせるように切り取られています。このシーク教徒の男性は事件の被害者側に立つ平和的な宗教共同体の一員です。シーク教徒とイスラム過激派を「似ている」として混同し、それによって敵意を持つ、雑な人種理解とイスラーモフォビアは、9.11以降のアメリカ各地で繰り返されてきました。そしてそれは、現在の日本でも同様です。

ここでアル・カシミは、男性の身体そのものではなく影をその写真の中心に据えることで、人種化された身体がどのように平板化され、記号として読み取られてしまうのかを示しています。つまりここでの影は、個人が持つ歴史や特性ではなく、ステレオタイプで見られてしまうことを示しているのです。本作はアラブ系の人々がアメリカにおいて「その人自身として見られなくなること」を経験していることについての作品なのです。

ところで、さきほど登場した「人種化」について、耳慣れない人もいるかもしれません。「人種化」と聞くと、「いやいや人種はもともとアイデンティティとして生来決まっているものでしょう」と思われる方もいるでしょう。

確かに、人種というカテゴリーは、体の特徴や出身など、「生まれつき変えられない属性」として扱われるという点では、そのように整理されがちです。しかし、ここで「人種化(racialization)」と呼ばれるのは、「人種」というカテゴリーに、社会がなんらかの意味や性格(キャラクター)を付与する行為のこと。「この人種はこういうものだ」といったイメージを別集団に属する人がその集団に貼りつけていくプロセスです。

アラブ系の人々が「人種化」され始めたのは1960年代ごろからです。その背景にはパレスチナ問題や石油危機といった地政学的な出来事があります。例えば、パレスチナをめぐってはアラブ系の人々は「反ユダヤ主義」のレッテルを貼られ、石油危機に際しては「強欲だ」というイメージを持たれることになりました。そして2001年9月11日の同時多発テロを受け、特にアメリカではアラブ系の人々に対する差別が一気に加熱します。

こうした背景のなかで、「アメリカ的な価値観とは相容れない」という印象を押しつけられたアラブ系アメリカ人コミュニティは、9.11後、集団として責任を問われるような立場に置かれました。国家の脅威として扱われ、それが世界に伝播してから、いまだに尾を引き、日本では改めてその差別的な感覚が解消されるどころか高まっているような状況です。

人種や国籍によって人を危険視したり、「困った人」「迷惑な人」などと一括りにするのは明確な差別に他なりません。当たり前のことですが、どの人種であっても、どの国であっても、いろいろな人がいるのです。最近では、留学生、移民、難民、旅行者がすべて一緒くたに「外国人」として議論されていますが、それぞれに必要な対策は異なるでしょう。犯罪が起こったならば、法に則ってきちんと取り締まられるべきなのは当然のことであり、そこに人種や国籍は関係がありません。しかし現実には、人種や国籍に基づいた偏見がしばしば犯罪(者)と結びつけられ、あたかもその集団の特性であるかのように語られているのが現状です。

ちなみにわたしは個人的に、平成以降の日本では、宗教に基づいた倫理ではなく、「日本人らしさ」からの倫理や社会規範が社会の治安維持に大きな役割を果たしてきた側面があるのではないか、という仮説を持っています。オウム真理教や旧統一教会に関する報道を通じて宗教一般への悪い印象が作られた結果、宗教的な徳や倫理ではなく虚構の国民性を維持していくために、人々が自らの振る舞いを顧みてきたということが良くも悪くもあったのではないでしょうか。

ですから近年の日本では、「日本人らしさ」と「治安」を直結させて考える傾向が高まり、これが排外主義と結びついていると考えています。

とはいえ、わたしたちが拠り所にしがちなこの「日本人らしさ」といったアイデンティティはそれほど自明で安定したものではないし、日本列島の歴史を振り返れば、「純粋な日本人」という固定的な存在は幻想にすぎません。

例えば夜道を歩いていたときに自分の後ろを外国人と思しき人が歩いているのに気づいた時、恐怖を感じてしまうことはわたしにもあると思います(実際にはこれは、日本の人だと思しき人であっても怖い、男性ならなおさら)。しかし、その生理的な恐怖の反応から「怖かった」、「危なかったかもしれない」、「外国人は危ない」と、その責任を個人から集団へとどんどん飛躍させ、差別的な「確信」に結びつけてしまわない、ということならばできるのではないかと思います(正直わたしはフルフェイスのヘルメットの人に追いかけ回されて怖い思いをしたこともあるけど)。

他者と関わるとき、ある人をその人の属する分類と、分類へのレッテル貼りを通して見てしまう癖は、社会の歴史的文脈と個々人の感覚の両方に根を下ろしています。

そのなかで、アル・カシミの作品は、文化の混淆がつくり出す華やかで雑多な空間によってわたしたちもまた同じく雑多な文化の混濁のなかに生きていることにも意識を向けさせます。彼女の写真の雑多さは、日本人の考えるような「よそ」と「うち」を隔てる境界が実はそれほど強固なものではないことを視覚的に示しています。実際には、日本の多くの人々が日常のなかでさまざまな文化を無批判に、あるいはナチュラルに受け入れているように、他の文化のなかにもまた多様で重層的な文化的背景があるのです。どの文化を生きていても人々は一枚岩ではなく、文化もまた固定した起源へと還元できるものではありません。この重なりの中にこそ他者との共通点や共有している部分が見えてくるのであり、アル・カシミの作品は、文化の混淆を脅威ではなく、複雑な豊かさとして提示しているのです。

https://www.tate.org.uk/art/artworks/al-qasimi-after-dinner-p82691

Sally Doing Her Makeup, https://artmuseum.wayne.edu/objects/6844/sally-doing-her-makeup