人類は、少なくとも過去五千年のあいだ、ゲームを手放さなかった。状況を読み、採れる手を想像の中でシミュレーションし、成功への道筋を創造する──知識や技術が専門分化を進め、断片化した情報やデータが散乱し、ますます混迷を極める世界のなかで、いまこそゲームの発想が必要とされている。ようこそ、新しいゲームの見方へ。

学校の帰り道、自転車でいつもとちょっと違う方へ向かう。緑の多い田舎の道にはぽつりぽつりと家があるばかり。まだ日は高くて空も青い。ポケットのウォークマンには電池が残っている。

目指すは大きな道路沿いにある自販機コーナー。カップラーメンやハンバーガーやジュースの販売機がずらりと並ぶ建物というか、プレハブ小屋のようなもの。前面はガラス張りで建物内の様子が丸見えのタイプだ。といってもお腹が空いているわけじゃない。

舗装されていない駐車スペースの端っこに自転車をとめて店の扉を開ける。店内は少し埃っぽくて暖かい空気がこもっている。いつからあるんだろうという感じの両替機に紙幣を入れると、大きな音を立てて百円玉がちゃんと出てくる。コインをポケットに入れる。他には誰もいない。

筐体の前に置かれた椅子に座ってリュックを足元に置く。テーブル型の筐体は、その名のとおりテーブルの形をしている。天板がガラスでできていて、その下にディスプレイが寝かせた状態で縦長に配置されている。見たことがない人は、タブレットPCやスマートフォンをテーブルに置いて上から覗きこむような姿を想像してもらうとよ

ポケットから百円玉を一枚取り出してコインスロットに投入する。指を離れた貨幣が機械に呑み込まれてレールの上を転がってゆくこの瞬間が好きだ。ビギュンと心地よいインカム音がする。両手の指をからませて少し伸ばす。深呼吸をひとつ。

操作のしくみは単純だ。机の抽斗を手前に出した位置に、スティックといくつかのボタンが配置されている。手を置きやすい場所にはプレイに必要なボタンが二つ、その上のほう、少し離れた位置に一人で遊ぶか二人で遊ぶかを選ぶボタンが二つ。そのうちの1P(プレイヤー)ボタンを押すとゲームが始まる。

左手でスティックを握る。手のひらを上に向けて中指と薬指のあいだでコントロールパネルから垂直に立つスティックを挟み、その先端にあるピンポン球くらいのボールを軽く握る。握りが弱すぎるとプレイ中に手が滑ってスティックを離れてしまう。かといって強すぎると動きが硬くて柔軟に対処できない。握っているような握っていないようなそんな感じが理想的。人によって流儀はいろいろだが、私はこの握り方が気に入っている。細かい調整をできるから。

右手は伏せる。指の腹がボタンにかかるくらいの位置。人差し指は左側のボタン(Aボタンと呼ぼう)に、中指は右側のボタン(同じくBボタン)に軽く乗せる。手のひらは小さめの卵を入れているように、ふんわり空間を包む。というのは、ピアノ教室で身についた手の置き方。複数のボタンを連打するヴィデオゲームの操作は、どこかピアノの演奏に通じる気がしている。ゲームの画面が譜面だ。

ターッタ、タラララッタ、ラッタタッター……電子音でファンファーレ風のオープニングジングルが流れるなか、緑の森が広がる大地を眼下に白い戦闘機が空をゆく。私はそれをさらに上空から見下ろしている恰好だ。これはいったいどういう位置からの眺めだろうといつも不思議に思う。まあ要するにディスプレイに映る箱庭のようなものを見下ろしているわけだ。

レバーとボタンは正しく反応するだろうか。Aボタンを軽く連打すると、ビッビッビッという効果音とともに空中を弾が飛んでゆく。Bボタンを押せば、ポウという少し透き通った音とともに戦闘機の少し前方、照準が示されていたあたりの地面に向けて爆弾が落ちてゆく。レバーにあわせて機体も動く。異常なし。

画面が上から下へと流れてゆくにつれて眼下の景色も変わってゆく。画面をスクロールさせる仕組みを考えた人はすごいと思う。まさに巻物(スクロール)を繰りながら場面を進めていくように画面が移ろう。電車の窓から景色を眺めるのと似た楽しさがある。

脳裡で長い巻物のようなマップと現在地を思い浮かべる。間もなく最初の敵が現れるはずだ。視線を敵機が現れるあたりにぼんやりと向ける。そう、ぼんやりとが重要。シューティングゲームのコツは、一点を注視しすぎないことだ。そうしないと他がお留守になって、不意を打たれてしまう。画面のどこでなにかが起きても察知できるように注意の範囲を広げる。ぼんやりしながら集中する感じが肝心なのだ。

戦闘機を動かし、空中や地上に次々と現れる敵の弾を避けては撃ちを繰り返すうちに、私の目はゲームの画面となり、両手はスティックやボタンと一体化して、だんだんと自分とゲーム機の境目があいまいになってゆく。ちょうど誰かと手をつないでいるうちに、どちらがどちらか分からなくなっていくように感覚が融けてゆく。さて、今日はどこまで行けるだろうか……。

*

というのは、いまを遡ること40年近く前のこと。これまで人生でどれだけの時間をゲームに使ってきたか分からない。なかでもこのゲームに費やした時間はいかほどか。ゲームセンターで数え切れないほどプレイしたし、後にはパソコンで自作を試み、ファミコン版が出れば買って遊び、さらに後にはより再現度の高いパソコン版でも熱中したりもした。

そんなふうに繰り返し遊んだゲームは、脳裡でリプレイできるような気がする。それは、繰り返し聴いた音楽を脳内で再生できるのと似ている。努力して覚えようと思ったわけでもないのに、画面の様子、BGMや効果音、敵の出現パターン、スティックやボタンの感触などが記憶に焼き付いている。忘れっぽい私としては珍しくプレイした場所のこともよく覚えていたりするのはお目にかけた通り。

なんだか「私の履歴書」のようで恐縮だが、もう少しだけ自分の経験を述べる。というのは、ここでゲームについてどんなふうに考えてみたいのかをお伝えするためである。

後にひょんなことから目指していたわけでもないゲーム開発を仕事に選んだ。会社で毎日ゲームをつくっているといろいろな疑問が浮かんでくる。面白いゲームはどうして面白いのか。つまらないゲームはどうしてつまらないのか。というのも、人がつくったゲームで遊ぶときは、試せばほどなく面白いかどうかが分かるのに、いざ自分たちでつくろうとすると面白くするのは難しい。それに、人がゲームで遊ぶとき、いったいぜんたいなにが起きているのか。ゲームをつくって人に遊んでもらうとき、人になにをさせていることになるんだろう……。

それは1990年代のことで、いまと比べて考える手がかりはさほど多くなかったように思う。会社の同僚と議論したり、海外からとりよせたゲーム開発者の雑誌を読んだりしつつ、結局は自分の頭でない知恵を絞って考えるわけだが、にわかに答えが出るような問いでもなかった。その代わり攻略が難しいゲームと一緒で、こうしたらどうか、ああしたらどうかと試行錯誤だけは阿呆のように繰り返した。

さらにその後、2000年代になってから、専門学校や大学でゲームのつくり方や関連する知識を教える立場になってみて、ようやく少し「こういうことかな」と思うようになった。ものを教えるには自分の経験や知識を言葉にする必要があり、言葉にするには考えを煮詰める必要がある。もっとも一度でぱっとうまく説明できるわけではない。学生たちからのさまざまな質問に応じるなかで試行錯誤を繰り返し、どうもこういうことではないかしら、と何年かの時間をかけて徐々に考えがかたちをとる。

一つには、ゲームのあそびというものが、どんな要素や条件で成り立っているかをよく検討する必要がある(それを言うなら、なにをゲームと呼ぶのかという疑問もあるわけだが、それは一旦措いておく)。

例えば先ほどのゲームセンターに置かれたゲームの場合なら、ゲーム機と人間とコインの組み合わせからあそびが生じていた。スティックと二つのボタンと手が、画面と目が、スピーカーと耳が、筐体と体とそれを支える椅子が組み合わさって、コンピュータと私がやりとりをする。そこではなにが起きているのか。

もちろんこの問いに対する答え方はいろいろあり得る。

ここではこの機会にちょっと考えてみたいことがある。手がかりは「因果」だ。因果、つまり「原因」と「結果」のこと。

結論めいたことを先に言ってしまえば、ゲームとはいろいろな意味で因果を楽しむ遊びだと睨んでいる。それが唯一適切な見方だと言いたいのではない。そのような見方をしてみると、人がゲームであそぶときに起きていることを捉えやすいのではないかと思っている。どういうことか、詳しくはこれからあれこれお話ししていくつもり。

ちょっと格好をつけて言えば、この連載では因果の相の下でゲームとその遊びを眺めてみると、なにが見えてくるかをご一緒に考えてみたいのである。

それでこれも先にお伝えしておくと、こう書いている現時点で、定まった結論があるわけではない。そんな無責任な、と思われるかもしれない。ゲームであそぶときと一緒で、試行錯誤の過程そのものを楽しみたいと思ってのこと。持ち合わせの材料を使ってああでもないこうでもないと考えながら書いてゆこう。つまりこれは、「試しに考えるとどうなるかを論じてみる」という意味でのエッセイである。

だからたぶん、文章はあちこち蛇行したり、ときには道に迷ったり暗礁に乗り上げたりすると思う。例えばこんなふうに。

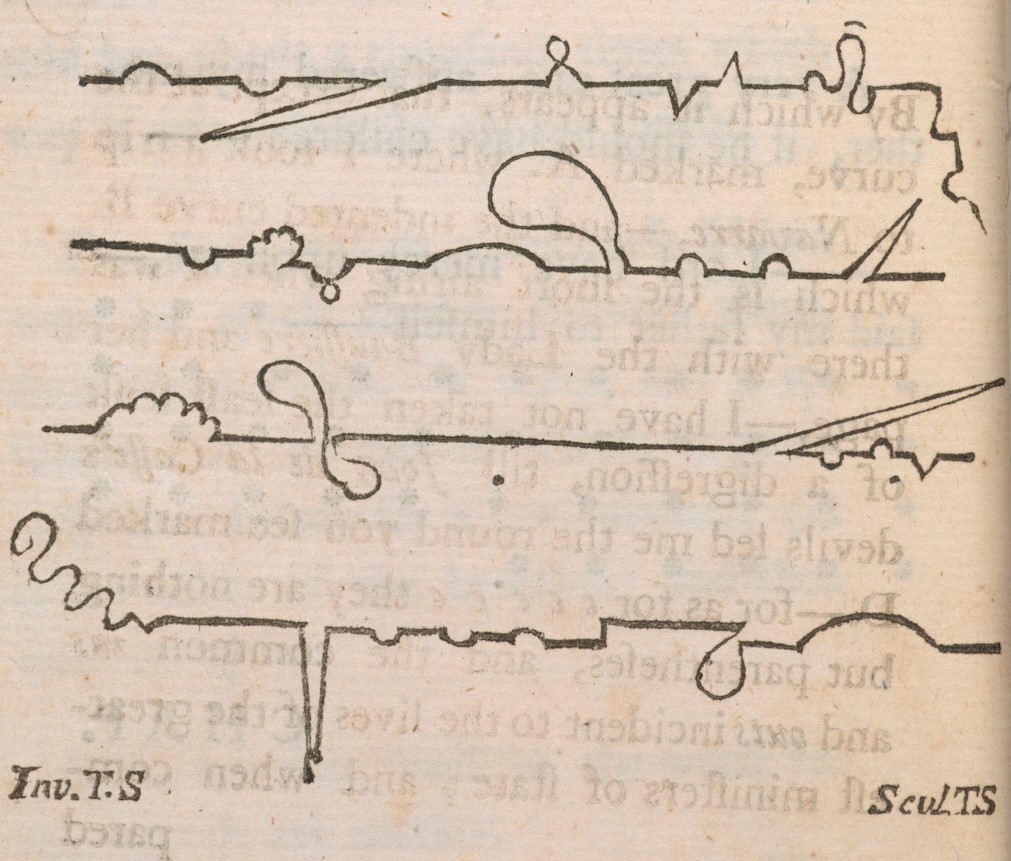

これはロレンス・スターンのハチャメチャな小説『トリストラム・シャンディ』(全9巻、1759-67)に出てくる図だ(大英図書館が公開しているパブリックドメインの画像をお借りした。うっすらと見える文字はページの裏側が透けたもの)。スターンは、この奇妙奇天烈な小説を脱線上等の精神で書いている。脱線とは本来、本線あってのものだが、さまよっているうちにどちらが本線でどちらが脱線か分からなくなったりもする。また、よほど目的地とルートがはっきりしているのでもなければ、「本線」とはゴールに到着したあとで見出されたりもする。つい先を急いでしまった。

このエッセイもこんなふうに進むに違いない。そして実はゲームの遊びもまた、こんなふうに進むものであるという次第について考えることになるはずである。ところで、気になる人もいるかもしれないので言い添えると、ここで扱うゲームはコンピュータを使ったものか否かを問わないつもり。

というわけで、お付き合いいただければ幸いです。

言い忘れたが、冒頭で触れたゲームを『ゼビウス』(ナムコ、1983)という。

文筆家・ゲーム作家。著書に『記憶のデザイン』(筑摩書房)、『

文筆家・ゲーム作家。著書に『記憶のデザイン』(筑摩書房)、『