ニュースを見て「わかる」こととアートを「わかる」ことには違いがある。この連載では、社会問題を扱った現代アートの批評を軸としながら、「なぜアートを介する必要があるのか?」「他者の問題をわかるとはどういうことか?」を考えていきます。

アートや写真について文章を書く仕事をしているくせに、美術館やギャラリーに行くことが楽しみというよりもちょっと億劫である時が、実は結構あります。この億劫さの原因として、知り合いの誰かに久しぶりに会ってしまったときにうまく世間話ができるだろうかなどと考えてしまうとか、会場で歩いて、立ち止まって、を繰り返すのが、自分の体力がないせいですごく疲れてしまうことが行く前からわかっているからといったことがあげられます。でも、何よりもアートを見ることを億劫にさせるのは、アートを見て、自分の知識不足なのか、集中力の無さなのか、あるいは作品のクオリティやコンセプトのせいなのか…理由はともあれ「わからない」と感じるであろうこと、これが、わたしを何より億劫な気持ちにさせるのです。そして、大なり小なり、この「わからない」ことからくる億劫さは、アートを見る場合に限らず、誰もが持っているのではないでしょうか。

例えば、ルールがわからないゲームに誘われた時や、味の良さがわからない料理を食べなければいけないとき、前編を見ていない映画の後編だけを見るとか、初めて行くスーパーマーケットで目当てのものを探すとき、本を読んでいて知らない言葉に出会った時…など。「わからない」ことは、とにかく面倒なのです。

この面倒くささ、そしてそれを忌避したいという気持ち、「わからないもの」をできれば自分と無関係のものとしておきたいと思うことは、ごく自然な、当たり前の感情と言えるでしょう。もちろん、なかには好奇心が旺盛で、「わからない」ことを楽しめる人もいるでしょうが、その人も「わからない」の状態に停滞することを楽しんでいるというよりは、「わからない」の中に自分なりの関心やお気に入りのポイントを見つけ、知識を深めていくことを面白がるというパターンが多いと思いのではないでしょうか。

ところで、この「わからない」の対象が人間である場合もあります。

自分と異なる性別である、自分と異なる性的指向である、国籍や人種、居住地域、身体の大きさやかたち、機能、言語、学歴、階級、宗教などが自分と異なる人とは、当然、経験や考えることも違ってきます。

先ほども述べたように「わからない」ことはとにかく面倒です。できれば忌避したいという気持ち、「わからない」人と自分を無関係のものとしておきたいと思う感覚が当たり前にあるからこそ、「類は友を呼ぶ」のです。そしてそれは翻って「わからない人だ」と思われた人を村八分にしたり、鼻つまみ者にしたり、色眼鏡で見たりすることにもつながっているように思われます。「わからない」とみなされた人たちは、その烙印を押してくる人びとと同じようには生活できなかったり、結婚や就職などのさまざまな可能性を奪われたり、時代や場所によっては戦争やジェノサイドの犠牲になることもあります。

このような悲しい犠牲を出したり、差別的な構造を温存したりしないために大切なこととしてよく言われるのは、「わかりあうこと」、つまり相互理解です。確かに、対立する人と人や、集団と集団が、お互いの事情に耳を傾けあって理解することは大切です。それは子供の喧嘩においても、あるいは国同士の戦争においてもそうかもしれません。しかし、この「わかりあうこと」が通用するのは、そこに関わる人と人/集団と集団の間に、社会的な上下や優劣の関係がない、対等な関係にある時だけと言っていいでしょう。

ある人や集団について、自分と異なる他者だからわからない、面倒くさい、忌避したい、と感じ、忌避することを実際に行動に移せるのは、わからないでもいい、優位な立場にある人の特権です。そして、特権的な立場から発される「わかりあうこと」は「都合を押し付けること」になってしまうことが少なくありません。

そこで、この連載ではなるべく多くの人が無事に生存していける社会を守る/作る方法としてのアートについて考えます。なぜ、アートなのかということについては後ほど述べることとして、まず強調したいのはこの連載が自分と異なる「わからない」相手を「わかる」ことを目指すものではないということです。

というのも、先ほども述べたように、対等な関係にある間柄での「わかる」は成立しうるかもしれませんが、権力的な勾配がある状況で優位な立場にある人が発する「わかる」は、劣位に置かれた人の個別具体的で、繊細で、そして苦しいその経験や感覚を、非常にシンプルなものに還元してしまうことがあり、特権的な立場の人に有利な条件を飲み込ませることになってしまうこともあるのではないか、と思うからです。つまり、軽々しく「わかる」ということが、暴力や差別による悲惨な犠牲の遠因になっているかもしれないのです。

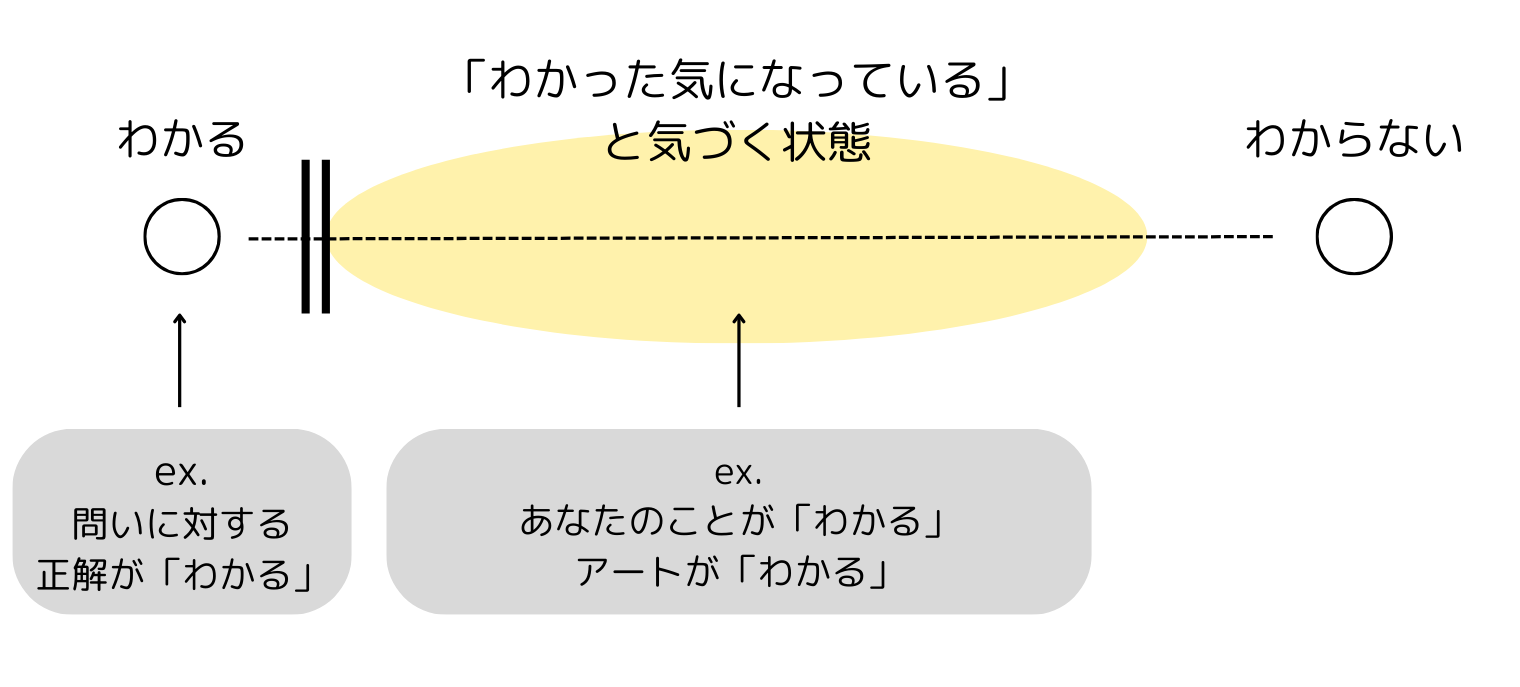

そこで、この連載では、「わかる」と「わからない」の間の「わかった気になる」を提案します。

「わかった気になる」という言葉は、通常、「あの人はわかった気になっている」と言ったように、誰かを非難する時に使われる言い回しですが、ここではこの「わかった気になる」を自分に対して使ってみます。つまり本書における「わかった気になる」は、「わかっていない/わからない部分がある」ことを前提にした上で、なるべく「わかろうとする」態度なのです。

問いに対する正解がわかることは、この図で言うところの、「わかる」の極の部分に位置付けられますが、「あなたのことがわかる」と言う時や、アート作品を「わかる」という時の「わかる」は、細かく言えば、微妙なグラデーションのなかにある、「わかった気になっている」状態です。

考えてみれば、人のことをわかる、ということと、テストの問題がわかるということは違います。

性別や性的指向、性自認、国籍や人種、居住地域、身体の大きさやかたち、機能、言語、学歴、階級、宗教などが自分と異なる人について、理解しようとするとき、もちろんニュースや本を見たり読んだり、学生であれば授業などを通じて理解を深めたりすることもあるでしょう。これらは「わかる」に近づく方法と言えます。自分と異なる環境や背景や身体や事情を持つ人たちへの理解を深めることは大切ですが、その内容はあくまでおおまかかつ限定的なものです。そのなかで発される「わかる」という言葉は、先ほどの図で言うところ「わかる」の極であり、「わかる」と「わからない」の間の機微やグラデーションを無視してしまいがちです。

そこで、これらを無視しないために、この連載では多様な環境や背景や身体や事情を持つ人たちについて「わかった気になる」方法としてアートを提案します。

ではなぜ、アートなのか。そもそも、アートは、ほとんどの場合それを見る人に完全にわかるように伝えるつもりがあまりないコミュニケーション方法と言えます。これは、鑑賞者を信用しているとも言えますが、他方でそれが不親切に見える場合もあるかもしれません。そういう「場合」が、アートに対する苦手意識を植え付けている場合もあります。でも、だからこそ、この完全に「わかる」こと/「わからせる」ことをある意味で放棄しているこのアートの態度や姿勢こそ、むしろ真摯な理解の第一歩に適しているのではないでしょうか。

というわけで、次回からは、「わかった気になる」を実践するために、具体的なアート作品を取り上げていきます。

1991年埼玉県出身。秋田公立美術大学ビジュアルアーツ専攻助教。専門は写真の美学。『アートとフェミニズムは誰のもの?』(光文社新書、2023年)、The Fashion Post 連載「きょうのイメージ文化論」、POPEYE Web連載「おとといまでのわたしのための写真論」ほか、雑誌やウェブ媒体等に寄稿。

1991年埼玉県出身。秋田公立美術大学ビジュアルアーツ専攻助教。専門は写真の美学。『アートとフェミニズムは誰のもの?』(光文社新書、2023年)、The Fashion Post 連載「きょうのイメージ文化論」、POPEYE Web連載「おとといまでのわたしのための写真論」ほか、雑誌やウェブ媒体等に寄稿。