車のバックシートを最大に倒し、足をだらしなくフロントに乗せた体勢。瀕死の状態の体を運んでもらい車は阿寒入りする。前日は朝まで札幌のPROVOでパーティーをしていて、体内には乱雑な札幌の夜の残骸がうごめいていて、到着するなり澄んだ景色との違和感を覚えたが、体力の残量が果てしなく空っぽに近いその時のわたしでは拭えなかった。白目を剥きながら氷の上に立ち、リハーサルをするが、今となっては何一つ記憶がない。

ウタサ祭り。”交わる”と題された祭は今年が初めてで、一ヶ月ほど前に阿寒を訪れ顔合わせと音出しをしていた。和人と呼ばれる本土の我々とアイヌとが氷の上に組まれたステージで音を出し、交わることを目的にされた祭だった。

祭当日の朝、次々と氷の上に集まってくるアイヌの人たちは伝統的な衣装をまとっていて、その頬にはお化粧もしていて綺麗だった。その色づいた頬がこのお祭りを楽しみにしていた各々の家の鏡の前での静かな時間を伝えているようでわたしは嬉しくなったのだ。

祭の前に神に祈るためのカムイノミから始まる。入り口は閉ざされ、誰に見せるためでもない、お客さんはいない氷の上で和人とアイヌが向き合って、長が声をあげる。アイヌ側に迷い込んだようにコムアイが居て、そのせいもあってか、スペースの関係で和人側にふきこさんが居たりして、何だかすでに凸凹してるのも面白かった。感謝を捧げるものにその酒をかけるようにと言い、お供えものに甘酒をかけ、最前列の男たちが左から右に酒をかけていく。その最後、空を見て、目を閉じ、こめかみから空に向かって酒をかけていた。

見えないものは存在しないものとされている東京での暮らしに慣れている自分には尊い所作に思えた。空や海、先祖、記憶、歴史。そうなんだ。見えているものも見えていないものも同等に尊い存在として扱うことがいかに大切か、アイヌの文化の根底には刻まれている。そのことがあの短い時間に詰まっていた。最後に口をつけた甘酒の味が妙に懐かしく、口の中に残る。

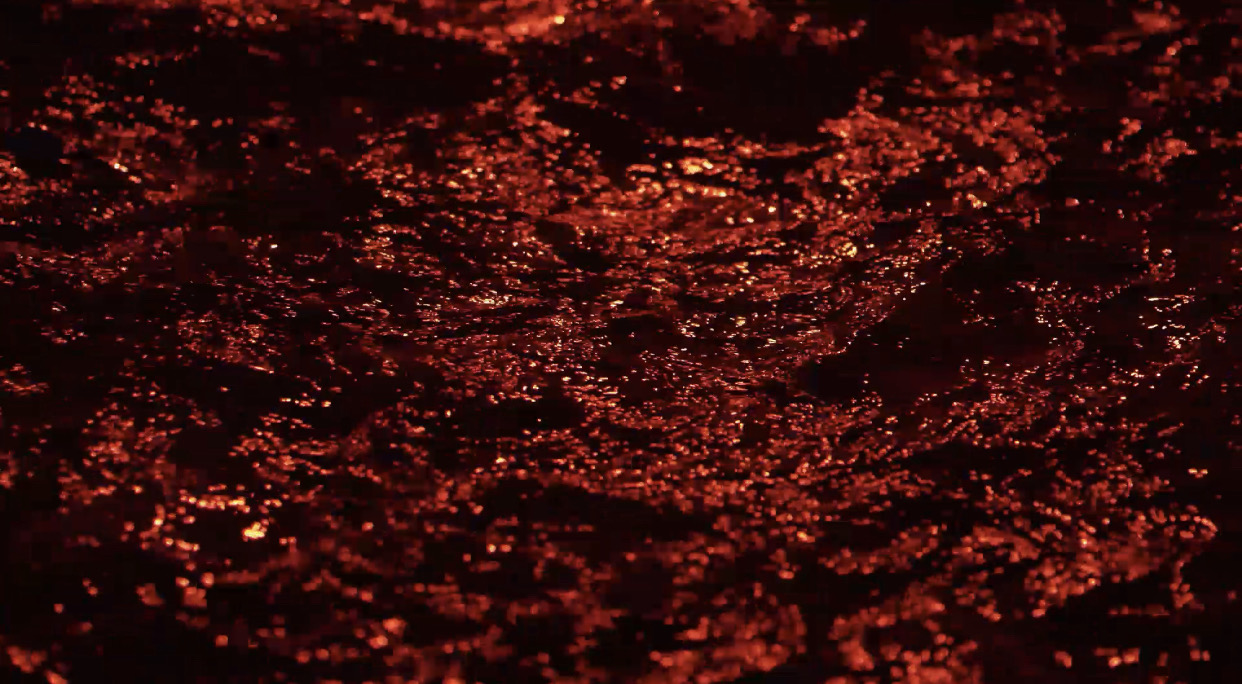

演奏では素晴らしい瞬間がいくつも訪れた。氷の上に置かれた二足のゴアテックスを貫通する冷たさは邪念を飛ばし、体の中にウイルスのようにばらまかれていた汚れた都市の残骸はすでに濾過されていた。

シームレスに繋がっていく瞬間と瞬間の間には言葉では言い尽くす必要のない交わりの時間が流れていた。輪唱に混じる青葉市子とコムアイの声、楽屋での円陣に、重ねられた手と手。呼吸を感じディジュリドゥでビートを打つGOMAさんに体を預けるアイヌのムックリの倍音。呼吸と存在。出演前に気合いを入れて自らの頬をビンタしているドラマーおみ、中学生バンドGREEN BOU GRINBOの緊張と青春。

「あんたどんな服の着方なのよ」と、民族衣装から襟を出す母親の顔をしたふきこさん。日が暮れ、時の流れとともに許し解けていく均衡。その分だけ間は伸び、サイケデリックは加速する。吐く息は白く、右手に持ったチャイから立ち上る湯気。指先をこすり合わせる。きくえさんの声に飛ばされる氷上。その声のふわりの中に垣間見える歴史、歌との間合いの妙。二時間の交わりの歴史を象徴するように鳴らされてきた音で構築していくKuniyuki Takahashiの音響世界。

わたしたちは同じ音の中にいた。

互いのことは何も知らないのにただ、同じ世界の中に浮かんで同じ夢を見たのだ。

全ての演奏が終わり、打ち上げ会場に向かっていると氷の上に花火が上がった。観光に来ている風のお父さんが肩車してガキんちょに見せてる。小さな花火ではあったが、まるでその出会いを祝福するかのように冬の空にその花は確かに咲いていた。

打ち上げ会場はいつもの集会場で、ぞろぞろと人が集まってくる。一階には公衆浴場があり、薄着で桶に石鹸を入れて、小走りで向かってくるのはそこで生活するアイヌの人たち。「今日は何かやってたのか~?」なんて言いながら風呂場に足早に消えていく。ここがそんな当たり前の暮らしの風景であること、そこに混じれることが嬉しい。

アイヌコタンという街はもともと、和人の店の前でお土産を売っていたアイヌの人たちのために、この辺一帯を持っている前田一歩園の3代目園主の前田光子さんが土地を買い、そこでの暮らしのためにつくられた街だそうで、お土産屋さんの並び見ていてもそういった観光地としての街並みを感じ取ることは確かにできる。これは山本栄子フチさんが言っていたことだが、別のアイヌからはしばしば、阿寒のことを観光アイヌと卑下されることもあるそうなのだ。でも、実際蓋を開けてみればそこには確かな息遣いと暮らしがあった。和人によって土地を奪われたが、和人によって救われた。その言葉の裏にはこれからを生きていくという圧倒的なたくましさがある。

ストーヴで温められた打ち上げ会場ではお酒が振る舞われ、ご飯をつつきながら、今日一日の話に花を咲かせていた。中学生はMONSTERを飲んで目がギンギンになっている。GREEN BOU GRINBOのメンバーにGEZANのCDをあげた。初めてのCDだったみたいで、ずっと黙ってその円盤を眺めている。未来は限りなく明るい。こんな景色の中にいて、何にもならない方が困難だろう。いずれ気づく時がくる。この限りなく美しい景色の中にいることの特殊性に。

どこからともなく手拍子が聞こえ出すと、自然発生するように歌が始まり、それに混ざるように踊り始める。こんな光景見たことがない。おばあちゃんが歌い、孫がステージで踊る。そこにアイヌ、和人、親子、友達、アーティスト、スタッフなどの隔たりはなく、皆がただその空間を楽しむためだけに手拍子を打った。輪踊りは大きな渦になり最終的には誰一人取りこぼすことなく全員が立ち上がり、ご飯を乗せた長机を中心に回り始める。どこからスタートしたわけでもなく、誰がリーダーでもなく、誰が脇役でもなく、誰もが当事者でその円を踊る。みんな笑っていた。東京の友人でBOYという服屋のトミーがずっと横で泣いている。わたしには泣いているその理由がよくわかるよ。いつまでも終わってほしくない宴は光を帯び、その渦は空に向かっていく。

その光の方角には何があるだろう?

きっとこの宴のことを忘れてしまうけど、忘れてしまうことだけは忘れないようにしたい。光の匂いがしたね。

このウタサ祭りの演奏、交わりが完璧だったとは思わない。”交わる”ということの解釈が各々に委ねられ、同じ場所で音が出ればそれが邂逅だと思っている和人もいれば、歴史のことにも思いを巡らせることが出会いだと信じてる人もいた。サンプリングされたアイヌの音が入ればそれが交ざることなのだろうかという疑問は演奏中にもあった。

ウポポは祈り。その声は確かな息遣いと共に存在している。かき消そうと思えば 足音一つでかき消せるその音に耳をすませ、共鳴することこそがウタサであると思う。

そもそも和人とくくられたところで、そんなに人間はシンプルではない。本土を生きているというだけでわかりあえている前提などありえない。実際、アイヌのエミさんと話してすぐに打ち解けたけど、最後までよくわからないままの和人のアーティストもいた。そのチームわけの線引きには一体何の意味があったのだろうか。 人と人がいた。ただそれだけだ。

アイヌとは人間という意味らしい。

先日、 THA BLUE HERBのBOSSと対バンがあり、BOSSに阿寒の話をしたら、俺から言えることは何もないと言っていた。小中高と北海道で育つ中で、ずっと視界の端にアイヌはいたが、それをないものにして彼らから奪った土地で自分たちは楽しく生活してきた。そういう俺が今さら言えることはない。そう言っていた。それはまぎれもない当事者としてのBOSSの歴史だ。だからわたしにも何も言えない側面はある。でも、阿寒で生きている人はたくましい。その和人との歴史を持ってしてもなお手を取り、歌おうとしているんだから。

山本栄子フチさんが祭りの次の日、小さい頃は旧土人保護法がはじまり、和人がアイヌを保護する側になったことで学校でもいじめられたことを教えてくれた。学校生活は苦しかったと。だけどだよ、わたしたちにはそんなこと何も匂わすことなく一緒に踊ってくれた。自分たちを迫害していた和人と手を取って一緒に一つの円を作った。

わたしはもっと色んな顔が見たかったよ。怒りや悲しみ、そういう感情だって持っていていいはずなんだ。でも、それでもアイヌのみんなはずっと笑っていた。そのことを思うと胸がいっぱいになる。

和人と呼ばれていたわたしたちはわからなさ、わかれなさを知るべきだ。その交れなさを鳴らすことから出会いは始まる。簡単に交われてるフリをするんじゃねえ。メロドラマのような約束された邂逅なんていらない。ウルルン滞在記の収録をしにきたわけじゃない。魂の会話だ。

交わることは難しい。歴史や経験は変えられないから。その隔たりの難しさはこれまでも色んな場面で痛感してきた。わたしたちの映画『Tribe Called Discord』のネイティブアメリカンとの交流もそんな映画だった。 そのわたしたちが変えられるの未来だけだ。きっとできるはずなんだ。だってあの机を囲んでわたしたちは一つの円になれたのだから。横にいる人のこと、向かい側にいる人も、何も知らなくても手を取り踊ることができたのだから。

あの円から放たれる渦が目指すところ、そこに未来がある。新しい歴史。

あのなんでもない集会場、蛍光灯のつけられた宴から、懐かしい未来が始まった音をわたしは確かに聞いた。

Back Number

- 第21回 WISH 2023-12-24

- 第20回 Million Wish 2023-07-26

- 第19回 インドの灼熱、立体の祈り 2023-06-09

- 第18回 阿寒ユーカラ ウタサ祭り 2023-02-09

- 第17回 作ることの喜び、背負うことの怖さ 2022-11-15

- 第16回 真夏のピークが去った 2022-09-01

- 第15回 三月のこと 2022-03-31

- 第14回 フジロック2021 2021-08-18

- 第13回 i aiの夏 2021-07-19

- 第12回 十三月農園と種苗法 2020-10-05

- 第11回 難波ベアーズ 2020-04-09

- 第10回 静かすぎる日々 2020-04-01

- 第9回 ウタサ祭り 2020-02-19

- 第8回 東京 2020-01-12

- 第7回 2019年 2019-12-28

- 第6回 SHIBUYA全感覚祭 2019-10-28

- 第5回 Human Rebellion 2019-10-11

- 第4回 全感覚祭 大阪 2019-10-05

- 第3回 祭の前夜 2019-09-20

- 第2回 whose food? 2019-09-12

- 第1回 Future Values 2019-08-27

- 第0回 statement food 2019-08-27

2009年、バンドGEZANを大阪にて結成。作詞作曲をおこないボーカルとして音楽活動開始。うたを軸にしたソロでの活動の他に、青葉市子とのNUUAMMとして複数のアルバムを制作。映画の劇伴やCM音楽も手がけ、また音楽以外の分野では国内外のアーティストを自身のレーベル十三月でリリースや、フリーフェスである「全感覚祭」を主催。中国の写真家Ren Hangのモデルをつとめたりと、独自のレイヤーで時代をまたぎ、カルチャーをつむいでいる。2019年、はじめての小説『銀河で一番静かな革命』(幻冬舎)を出版。GEZANのドキュメンタリー映画「Tribe Called Discord」がSPACE SHOWER FILM配給で全国上映。バンドとしてはFUJI ROCK FESTIVALのWHITE STAGEに出演。2020年、5th ALBUM「狂(KLUE)」をリリース、豊田利晃監督の劇映画「破壊の日」に出演。初のエッセイ集『ひかりぼっち』(イーストプレス)を発売。監督・脚本を務めた映画「i ai」が公開予定。

2009年、バンドGEZANを大阪にて結成。作詞作曲をおこないボーカルとして音楽活動開始。うたを軸にしたソロでの活動の他に、青葉市子とのNUUAMMとして複数のアルバムを制作。映画の劇伴やCM音楽も手がけ、また音楽以外の分野では国内外のアーティストを自身のレーベル十三月でリリースや、フリーフェスである「全感覚祭」を主催。中国の写真家Ren Hangのモデルをつとめたりと、独自のレイヤーで時代をまたぎ、カルチャーをつむいでいる。2019年、はじめての小説『銀河で一番静かな革命』(幻冬舎)を出版。GEZANのドキュメンタリー映画「Tribe Called Discord」がSPACE SHOWER FILM配給で全国上映。バンドとしてはFUJI ROCK FESTIVALのWHITE STAGEに出演。2020年、5th ALBUM「狂(KLUE)」をリリース、豊田利晃監督の劇映画「破壊の日」に出演。初のエッセイ集『ひかりぼっち』(イーストプレス)を発売。監督・脚本を務めた映画「i ai」が公開予定。