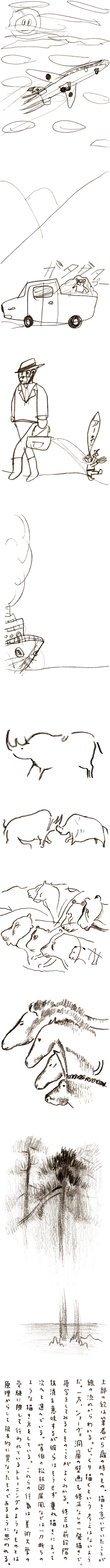

佐藤直樹さんは2013年3月、荻窪6次元で初の個展「秘境の荻窪」を開いた。中学2年生のときに1年間住んだことのある荻窪を歩きなおし、建物や木々、動物、地形などを木炭で描いたもの。長らくデザインの現場に身をおいてきた佐藤さんだが、それ以降、少しずつ絵を描く機会を増やしてきた。3331コミッションワーク「そこで生えている。」や、Tambourin Gallery Presents 「佐藤直樹と伊藤桂司の反展」では、毎日、会場へ通って、少しずつ絵を描いていって、その過程を披露していた。そのような試みは、純粋に、「絵ってなんだろ?」という疑問から出発している。

「絵画」というと、美術館の中だったり、画商が扱うものだったり、どこかありがたいもの、身近ではないものに思える。でも本来は、幼児の頃、うら紙やダンボールに○や□や線を描いたり動物らしきものを描いたのも、絵のはじまりかもしれない。個人ではなく人類で考えてみると、ショーヴェの壁画はどのように描かれたものなのか? 人間がもつ根源的な欲求である「何かを描く」という行為とは何かを、自らが「絵画」を描く行為、「絵画」に入門しながら考えてみる、そんな連載である。

リセットなんてできるのか

それで「再入門にあたってまず何を始めたか」ですが、その前にまだしておかなければならない話があるのです。「まずはリセットしなければ」と書きましたでしょう。しかしそんなことできるのでしょうか、本当に。自分で書いておきながら何ですが。

ここは少しばかり厳密に考えてみたいと思います。というのも「絵画」はやはりどう考えても手垢にまみれ過ぎているのです。

皆さんは「絵画」と聞いてどのようなものを思い浮かべますか。相当バラバラであろうと想像しますが、そこには共通点もあるように思われます。このどことなくかしこまった言葉から連想されるのはやはりどこかよそよそしいものなんじゃないでしょうか。

「絵画」という言葉は、日々の生活の中からごく自然に立ち上がって来た言葉ではありません。言葉はすべて社会的なものですが、母子のような親密な関係を通して無意識に口をつくようになる言葉と、外敵のごとき存在とも交渉可能なように後から学習して身につける言葉とがあり、「絵画」は明らかに後者の言葉です。

前者で言えば「え(絵)」でしょう。絵なら入門などする必要もなさそうです。ただただ自由に描けばいい。とは言え現実には「自由に描かれた絵」というのはごく限られた状況でのみ可能になる奇跡のような存在でもあります。私はそう思うのですけれども。それを「絵」と呼ぶべきかどうかわからない、いやそんなことすらどうでもいい、ギリギリのところで立ち上がって来るものに、私たちは感動するんじゃないか。自己表出のところでお話したとおり。幼少の子供ですら、多くの場合、周囲の人間が何を喜び社会的に何が奨励されているかを微妙に察知しつつ描いています。それを「自由に描かれた絵」と呼んでいいのかどうか。

確実に存在し得るのは「自由に描かれた名付け得ぬ何か」と「絵画という不自由な存在」でしょう。ただし例外もあると。そして私が強く魅かれているのはこの例外なのです。つまり「ただの絵」です。

描けない「ただの絵」

「ただの絵」とは何かと問われると言葉にするのがなかなか難しいのですが(そしておそらくそこに辿り着くことがこの連載の目的でもあるのですが)、それは社会的なものではありません。私にとってかけがえのない絵が、あなたにとってもかけがえがないとは限らない。逆もまた真でしょう。それはつまり社会的には何ら意味を持たない原理に支えられた価値であるということです。私にとってかけがえのない「ただの絵」が、たまたま数億円の名画である。そういうことはありえます。しかし数億円の名画だから私にとってかけがえのない絵であるというわけではありません。そうではなくて、私にとってかけがえのない絵であるためには、何よりも先んじてそれがまず「ただの絵」でなければならない。そういうもののことです。

ならば「ただの絵」はどうすれば描けるのか。周囲を意識するようになるより前、ものごころがつく前に戻れない以上、何らかの方法によって「そこ」に至るより道はありません。「天然」「アウトサイダー」「アール・ブリュット」に連なる存在としてであればこのような思考の道筋を辿らずとも「そこ」へと至るのでしょうが、私は(そしておそらくこの文章を読んでいるあなたも)そうではありません。よね。いやわかりませんが。少なくとも今こうして文字を目で追っているこの瞬間においては。

ではなぜ「ただの絵の入門」ではなく「絵画の入門」なのか。問題はここです。答えは簡単で、「ただの絵」というのは要するに奇跡的にしか存在できないものなわけですから、何をどうしたら辿り着けるかといった道筋は設定しようがない。しかしそのための条件になる「絵画としての条件を満たす」ことなら順を追いさえすれば出来るはずなのです。

ところがその条件は確定していない。確定できなくなってしまったと言うべきかもしれない。とにかくいろんな人がいろんなことを言っているだけです。主に話の通じやすい似た境遇の人間を相手に。その結果として美術大学を通過したり画壇に属したりして作家になった人の作品だけが「絵画としての条件を満たすこと」になっているとしたらやはりそれは変です。そこには別の力が働いていることになります。

そこから「ただの絵」であるためにはむしろ「絵画としての条件を満たす」か否かを度外視した方がよいと考える人も出て来るに違いありません。けれども私が思うに、そのような考えというのは、「天然」「アウトサイダー」「アール・ブリュット」といったものへの憧れによるものじゃないか。憧れはあっていいんですが、憧れているばかりでは辿り着けない。入門なんですからそれではいけない。

さて、だとしたら何から始めればいいのか。まずは素直に「描いてみる」ことでしょうか。一応それは私も考えまして、何はともあれ日常的に描くことをあらためて心がけてみたわけですが、できるだけまっさらな気持ちでと思っても、なんだかこう、どこかで見たことのあるような、つまらな~い絵が、ただひたすら目の前に現れるだけなのでした。それはそうです。いきなり的にやってみてやれることというのは、既知の自分の範囲内に留まっているものなわけですから、そんなものを自分で見て、「面白い!」と思えるわけがありません。

「がっかりだな」「まったくもって失望したよ」と私は私に向かって吐き捨てるのでした。何か少しはよさげなものがちょろちょろっと描けるとでも思っていたのか今から考えるとそっちの方がよっぽど不思議ですが、人は根拠などなくとも期待だけはしてしまうもののようです。

絵画の個体発生と系統発生

そこで私はあらためて自分なりの画歴というものを振り返ってみることにしました。画歴というものは何も立派な画家さんにだけあるものではありません。みなさんにもぜひとも振り返ってみてほしいのです。「個体発生は系統発生を繰り返す」と言いますが、もしも「絵画の社会史」とでもいうべきものがあるとするなら、それは「絵画の個人史」の中にどう繰り返されているでしょう。

前回「何らかの記憶が残っていたとしても本当の起源はそれよりも前にあるはず」と書きましたが、それでも遡れるだけ遡ってみることにします。最も古い記憶は、幼稚園に入る前、三~四歳といったところでしょうか。リンゴ箱を車両のように塗った記憶が残っています。クレパスだかクレヨンだかで、東海道線だか横須賀線だかのツートンカラーに塗り分けていました。それ以降かなり多くの記憶が続くのですが、乗物が多く、徐々に昆虫や動物等も混じって来ます。幼稚園に入ると漫画雑誌やテレビといったメディアからの模写が一気に増えます。それでも同時に人も街も風景も工場も端から描いていました。太陽を凝視すると緑の乱反射が起こりましたので、それもそのまま描いていました。

漫画のような表現をしている時には擬人化した太陽を描きながら、その一方で「正確な太陽」を描こうともしていた。大人が描けるレベルのものを自分も早く描けるようになりたいという欲求が強くありましたから、自分たちと感覚の近しい大人が描くもの=漫画の模写は日課になっていました。と同時に「観察して描く」ことも重視していました。先生がそのように話していたのでしょう。「よく見て描きなさい」と。ところがみんなは太陽を赤く塗り潰してそこに放射線を描き足している。そして先生はそれを咎めないでいる。これはいったいどういうことなのか。

その時の「腑に落ちなさ」はいまだに解決していませんが、この話はまたあらためてするとして、面白いのは、「画する」側面を持つ行為と、絵として「塗る」ことを、この時期、矛盾なく同時に行なおうとしていることです。画することをしながらも塗りたくり、それを越境的に混ぜ合わせるようなこともしている。

上部をオレンジに、下部をグリーンに、塗り分ける。そのように、同一面上に境界を設け、分割を施すことで、リンゴ箱は電車へと質的な変化を起こします。「画」という字には「田」が含まれています。これは地面を境界によって分割し、富の生産の場へと変化させることを意味しているのでしょう。線を引くことが境界を設けることであり価値を生むことでもある。思い起こせば紙幣や貨幣も好んで描いていました。もちろん無意識にです。

ドローイングの起源にはそういったことも混沌と渦巻いているはずで、専門家ではないので詳しくありませんが、「書画」という言葉は古くからありますし、「画」は「書」と同根のものでもありましょう。混沌とした世界の中から、何を、どのように、意味の塊として切り出して来るか。無限の存在の中から何をこちらに運んでくるか。どこに切れ目を入れるか。描かれたものが意味となり、描かれなかったものは無意味と化します。

小学生の高学年になり、気に入ったものを見つけては端からどんどんとスピード感を持って「線で描く」行為と、写真をお手本にしたように光と影を「階調で描く」行為は、異なる起源を持つものなのではないか?と考え始めました。使っている脳が違う感じがしたのです。もちろん当時こんなふうに言葉で説明することはできませんでした。逆に現在の私はこうして説明はできますが、その頃のように違いを直感する力の方は弱まっています。説明能力と引き換えに感覚が退化していることは確かです。長年、普通に文明人をやってきましたから。

実感として「わかる」こと

そんな危機感あっての再入門ということでもあるわけですが、ともかくこうして振り返ってみると、「描くようになる」「描けるようになる」過程にはずいぶんと多くの謎が残されたままであるように思えます。そこを全部すっ飛ばして「上手い絵」「よく描けている絵」「素晴らしい絵」といった話をする気にはどうしてもなれないのです。そのことは、絵画史を美術史と重ねて進化論的に眺めることに懐疑的にならざるをえない、ということとも重なります。

「絵画」の原型という意味で言えば、歴史の最初期ほど、人間の本質的な営みとして生々しく立ち現れていたはずで、そこに次第に政治的な力も絡んで来て、そのうち有用なものとして扱われるようになったのでしょう。そこから先のところでは「無用の用」といった考えも発生してきます。しかし、結果的に有用なものとして抽出されたということは、有用ゆえに始まったということとイコールではありません。無用ということも問題は何に対してなのかです。

なぜ洞窟の壁に線など引いてみたのか。動物の姿を写し取ってみたのか。手形を残してみたのか。それを今の実感として「わかる」ことはできるのか。まずはそこからだろうと。しかし、こんなにも長い時間の経過をどうやって遡ればいいのか。手も足も出そうにありません。模写してみたところでなぁ。いや模写してはみるのですよ。けれど、まず状況が違い過ぎるじゃないですか。実物も見れていないですし。

あ、でもそれで言うと、長谷川等伯さんが描いたという「松林図屏風」を見た時、本当に驚いたのです。五年前くらいでしたか。それまでの「その絵なら知ってる」という「わかった気になってた感」と実物に対峙する感覚の激しい質的相違に。その前に立ってみて「これはまったくわからなかった」と。「わかった気になってしまってるって本当に怖いなぁ」と。

そんなことを思いながら、私はふと、幼少期から二十代前半頃にかけて試みていた、ある営みを思い出していました。

1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。

1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。

twitter / facebook

美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。。

美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。。