佐藤直樹さんは2013年3月、荻窪6次元で初の個展「秘境の荻窪」を開いた。中学2年生のときに1年間住んだことのある荻窪を歩きなおし、建物や木々、動物、地形などを木炭で描いたもの。長らくデザインの現場に身をおいてきた佐藤さんだが、それ以降、少しずつ絵を描く機会を増やしてきた。3331コミッションワーク「そこで生えている。」や、Tambourin Gallery Presents 「佐藤直樹と伊藤桂司の反展」では、毎日、会場へ通って、少しずつ絵を描いていって、その過程を披露していた。そのような試みは、純粋に、「絵ってなんだろ?」という疑問から出発している。

「絵画」というと、美術館の中だったり、画商が扱うものだったり、どこかありがたいもの、身近ではないものに思える。でも本来は、幼児の頃、うら紙やダンボールに○や□や線を描いたり動物らしきものを描いたのも、絵のはじまりかもしれない。個人ではなく人類で考えてみると、ショーヴェの壁画はどのように描かれたものなのか? 人間がもつ根源的な欲求である「何かを描く」という行為とは何かを、自らが「絵画」を描く行為、「絵画」に入門しながら考えてみる、そんな連載が始まる。

たのもう!

何であれ入門する時というのは緊張します。昔の武士がよその家を訪れて何かお願いをする時には「たのもう!」と大声を出していたそうですが、そこには緊張を振り払う意味もあったのでしょうか。それともただ威張っていたのでしょうか。今となってはわかりませんが、今の私は 緊張しています。

さて、「絵画の入門」なるこの連載、最初にお伝えしておかなければならないのは、私が皆さんに絵画の初歩を伝授するというような話ではありません、ということです。私はそのような資格や資質を持つ者ではありませんので。入門するのは私です。私がこれから絵画に入門しようというのです。

ならばお前は誰なのかと。何故こんな連載を始めるのかと。まずはそこから書くべきでしょうか。だとしても、その前に、私が誰であろうと、何故の連載であろうと、確認しておくべきことがあります。

そもそも絵画とは入門できるものなのか。すべきものなのか。もしできるとして、もしすべきとして、では「絵画に入門したい」とはいったいどのような欲望なのか。

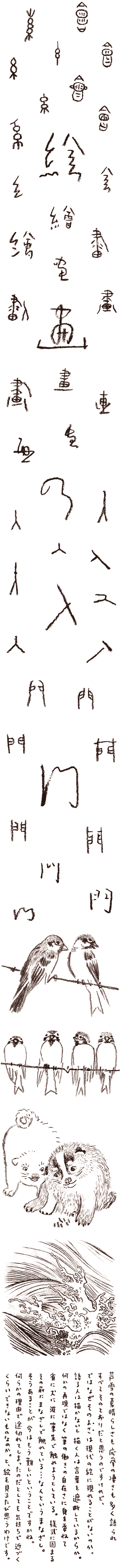

さらにその前に、日本でそう呼ばれているところの「絵画」。これはいったいぜんたい何のことを言っているのか。二つの漢字がくっついて出来ている言葉で、私らは普段からなにげに「かいが」と読んでいますが、もともと「絵」と「画」は別物なんじゃないか。だとしたら、いつからいっしょになったのでしょう。自由党と日本民主党が合併して自民党になったのは一九五五年のことなわけですけれども。

いや、ふざけているわけではないのです。「自由」も 「民主」も非常に崇高な概念です。なかなか実現できるものではない。しかし「実現できそうにないしこんな言葉もう使うのはやめよう」とはなりません。理想 のような概念だからこそ、簡単には手に入れられないからこそ、私たちはそれを掲げて、ああでもない、こうでもないと、考え続けることができます。ところが二つの言葉が合わさって「自民」となると、とたんに現実的なナニになってしまい、言葉は手垢にまみれ、それについて考える人はいなくなります。

私は「絵画」にもそういうところがあると思っているのです。

あとこの「絵画」という言葉を英語で何と言ったらいいのか、これがじつはわからないのです。「絵」と「画」それぞれに該当する言葉が英語にはないのかもしれ ない。言葉には背景があって、明治期の翻訳語である「美術」「芸術」についての言及はよくされるのですが、「絵画」にも特有のわからなさがあります。

ペインティングの話ではないんです。ピクチャーでもない。ビジュアル・アートでもピクトリカル・アートでもない。タブローでもドローイングでもない。けれどもおそらくそのすべてと関係しているであろうもの。

それから「入門」。これもわからない。ABCとかbeginningとかhow-toとかapproachとかintroductoryとか initiationとかisagogeとかいろいろ近いニュアンスの言葉があるにはあるんでしょうが、なんかぜんぶ違うのです。そういうことを言ってる んじゃないんです。

いったいどこから

今は美術大学というものが存在しますけれども、日本の場合、画壇とか画塾とかが前身としてあり、昔は入門が基本だったわけです。たとえば長沢芦雪なんていう人は、円山応挙という人のところに弟子入りしています。いや直接には知りません。でもどうやらそうらしい。そういうのが入門じゃないか。しかし今そんなことを言っても無理ですから気持ちだけでも入門できないものだろうか。そういうことを考えてみたのです。

だとしたらいつの時代の誰に入門すればいいのか。長沢芦雪さんの絵も円山応挙さんの絵も大好きですので、その懐に飛び込めればこんなにいいことはなさそうですがそうもいきません。応挙さんは円山派の祖と言われているようですが、石田幽汀さんという師がいます。有名な犬っころなどにしても渡辺始興さんの踏襲から入ったと言われていますし、そうやって遡って行った場合どこまで行けばいいのかわからなくなります。当然のことながら一本道というわけではなく何本もの道が合流しては何本もの道に分かれています。

風土の必然というか自分の居場所から考えるという点では日本の絵画に興味が向かいます(とは言え、ごく自然にというわけではなく、そう考えるようになったのは二〇〇〇年を過ぎてからのことで、またその経緯自体もそれなりに大きな問題であると考えてはいるのですが、その話はまた追々)。ただ、必ずしも日本の美術史を辿りたいわけではなく、実際のところ、私にとって重要な「絵画」には、たとえば朝鮮の民画であったりショーヴェ洞窟の壁画であったりも含まれていますので、どこからか系統立って学んでいけば何とかなるというものでもなさそうなのです。

一昔前だと系統的な美術史と言えば西洋美術史のことでした。しかし最早それが前提という時代ではなくなっています。いやもちろん何でも勉強して知っておくに越したことはありません。しかし、それと入門ということとはまた別の話になります。

それでここ数年、私なりに入門先を吟味してきたのですが、やはりどうしても細かく分かれてしまっていて、絵画そのものを学ぶ門は見つからない。誰かのところに入門できないのならば、絵画そのものに入門するという選択肢はないのか。なければ諦めるという話でもないのでもう始めてしまおう。そうして始まったのがこの連載なのでした。

ちなみに私は五十三歳になっており、先に名前を出しました芦雪なんかは四十五歳だかで死んでますから、そこから考える と、すでに死者の年齢ということになります。「人間五十年、化天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり、一度生を受け滅せぬ者の有るべきか」と謡った織田信 長も五十前に死んでいます。ですから「何だ死者の入門話か」とそう思って読んでいただくしかありません。そういった代物になろうかとも思います。

ところでみなさん。いきなり不躾な問いで恐縮ですが、最初に絵を描いた時のことを覚えておられますでしょうか。覚えておられないんじゃないでしょうか。何かを手に持って何かにこすりつけたりするところから絵はもう始まっているわけなので、それは意識というより無意識に根を持っており、ほら、ここが起点だ、ここからなんだよスタートは、と明確に指し示すことができない。何らかの記憶が残っていたとしても本当の起源はそれよりも前にあるはずなのです。

つまり秩序を持った社会性のある意識の方から考えていては決して答えは出ないということで、すべての選択が自由意志に委ねられているという建前の現代日本で 絵画に入門することの難しさもじつはそんなところにこそあるのではないかと私は睨んでいるのです。「自由に描けばいいんだよ」というような言い方もじつの ところ社会的・歴史的に形成されてきたものですから、そう言いさえすれば自由になれるというものでもありません。

無言の場所

「明確に指し示すことができない」と言えば、ひとつお話しておきたいことがあります。言葉には自己表出と指示表出という側面があるんだということを吉本隆明という人が言っています。

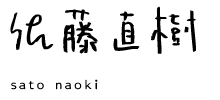

何かを見て「うわぁかわいい」と思った瞬間に起こっているのが自己表出。今「うわぁかわいい」と書いてしまいましたがそんな言葉にはなっていないかもしれない。 思わずそう口をつくこともあるかもしれませんが本当に感動した時というのは無言で佇んでいたりもします。せいぜい「うわぁ」くらいで。そこはある意味どっちでもよくて、要は、その核にあるもっとも重要な部分、対象に出会ったその経験から発生した、こちら側の何らかの表出。つまり気持ち。その発生現場。「うわぁかわいい」というより「う…(絶句)」みたいなその「絶句」の部分。だから言葉の根とか幹にあるのはむしろ沈黙なんだと。一方、指示表出とは何かとい うと「今日とてもかわいい雀を見まして」というふうに人に伝える時の言葉の機能みたいな部分。その伝達機能によって言葉は発達もした。どんどん精緻になり 時には病的になったりもする。とにかく変化する。吉本さんはその事実を枝や葉や花や実に例えてもいます。

ちゃんと理解できているかどうかはわからないんですが、私はこんなふうに理解していて、深く納得しているのです。

さて、そんなわけで、言葉以前の言葉の発生現場とでも言うべき場所に降り立つようにして、描くことを始めてみたいのですが、現実にはこれがなかなかうまく出来ません。出来ないから入門しようとしているわけですが、私たち(つまりこのような文章を書いたり読んだりしているような人間)は話すにしても書くにしても描くにしてもすでに妙な形を身につけてしまっており、けっしてタブラ・ラーサ(白紙状態)ではあり得ません。ですからまずはリセットしなければならない。そのように考えてみることにします。どこまでリセットできるかが問題なわけですが。

とにかく入門する

子供のようであれと思ってはみても私たちはもうあのようにぷよぷよした瑞々しい肉体ではなくなっていますから、 その現実にあらためて気づかされて絶望的な気分になります。また、五十を過ぎてすでに一回目の人生は死を迎えているというのに、何故だか日々あれこれと忙しく、描くための時間もなかなか思うように確保できません。

しかしそんなことを言っていてはいつまで経っても何も始まりません。というか私はもう昔であれば死んだも同然の歳なのですから思い煩うことなど何一つないはずなのです。

絵を描くことをやり直してみようと思うようになったのは今から七~八年程前、二〇〇七~八年頃だったでしょうか。私は二十代も後半になってからデザインの仕事を始め、約二十年の月日を費やしていましたが、その前は美学校の菊畑茂久馬絵画教場に通っておりましたので、じつはその時に入門を敢行していることになります。一九八六~八年のことでした。しかし私は結果的に絵の具にまみれるよりもコンピュータが置かれたデスクの席に着く方を選びました。日本語が使えるようになった初めてのアップルコンピュータ、Macintosh Plusが発売された時期です。

入門を中断した理由は明快で、絵を中心に考えていては生きられないことが明らかだったからです。当時の私にとって、生きることとは、生活費を稼ぎ出す力を得ることと同義でしたし、また、自らの稼ぎで 生活できるようになることとは、何かに打ち込み半人前から脱することとも同義でした。そして、そのことと誰にも憚らず絵を描くことは重なりませんでした。

しかし今はそんなふうには考えません。自然生物的に死んでいてしかるべき歳となると主体的な「考え」自体が希薄化します。絵画を中心に生活することが、稼ぎ出すことを別にして可能なのかどうか。これは考えて結論の出せる類いの話でもないでしょう。ですから今度のこの入門を巡る話は、現行経済上の職業問題と異なった次元の話になります。が、もちろん霞を喰って生きて行くことはできません。入門後の実生活についても書くことができればと思います。どこまで行っても現実と無関係な絵画というのでは不十分この上ない話にしかならないでしょうから。

このように晴れて再び絵画への入門を果たした(?)私ですが、次回は再入門にあたってまず何を始めたかといったあたりのことを書かせていただきます。

1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。

1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。

twitter / facebook

美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。。

美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。。